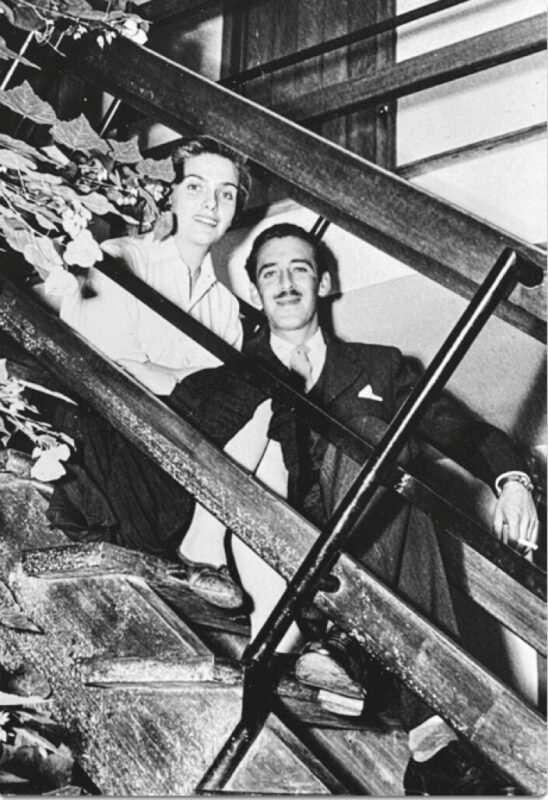

Gloria y Álvaro comenzaron la mayor aventura de sus vidas con tal juventud e inexperiencia que hoy, al recordar esa época, parece una hazaña quijotesca que sólo dos locos como ellos pudieron haber emprendido, sin miedo a nada y arriesgándolo todo. En contra de una sociedad tradicional que los tildó de excéntricos, iniciaron una de las grandes cruzadas por impulsar la cultura en este país: la de cambiar para siempre la forma conservadora de hacer radio hasta entonces.

La HJCK – El mundo en Bogotá se fundó el 15 de septiembre de 1950, pero para contar su historia tenemos que rebobinar un poco el casete. La primera semilla de lo que sería la emisora la sembraron dos amigos a punto de cumplir treinta años. La amistad entre Álvaro Castaño y Gonzalo Rueda Caro se remontaba a la universidad, cuando pasaban las tardes en las canchas de tenis del Parque Nacional o bajo las espesas nubes de los cafés de la bohemia capitalina, entre cigarrillos, rones y tintos. En uno de ellos, el Café del Rhin, que quedaba en el pasaje Santa Fe, nació el equipo de fútbol que llevaría el nombre del pasaje en honor a que, en sus comienzos, sus jugadores solían pasar por allí trotando antes de tomar la avenida Jiménez en dirección a la Universidad del Rosario. Gloria fue madrina del equipo y entre sus fundadores estuvieron Gonzalo, Álvaro y muchos amigos como Guillermo Cano, Simón Pardo, Rafael Urdaneta, Jorge Méndez, Ernesto Gamboa, Hernando de Francisco (De Paco), Gonzalo Rueda y el médico Álvaro Valencia, el hermano adorado de Gloria a quien todo el mundo llamaba «El Físico».

Los fines de semana, Álvaro y Gonzalo iban a Santa Ana, la casona solitaria de don Tomás Rueda Vargas y Margarita Caro de Rueda, los padres de Gonzalo, en medio de bosques de eucaliptos en las afueras de Bogotá. Allí los dos amigos se sentaban al lado de la chimenea a tomar chocolate caliente y a comer pan de yuca mientras hablaban de fútbol, leían los libros de don Tomás o lo escuchaban. Don Tomás era un gran historiador, conocedor de esa Colombia con sus guerras y derrotas y su frágil libertad. Él siempre irradiaba conocimiento y dejaba luces en las mentes de estos muchachos muy jóvenes.

Álvaro y Gonzalo estaban en una de esas sesiones campestres cuando empezaron a imaginar cómo sería crear un espacio que reuniera a los intelectuales frente a un micrófono. Hasta entonces, en el país se reproducía muy poca cultura en los medios. Por eso estos jóvenes rebeldes soñaban con llenar la radio de poemas, odas, escritores, historiadores, páginas olvidadas de la historia, compositores maestros, directores de teatro, entrevistas y conciertos, muchos conciertos. Por primera vez, pensaban, la cultura podría llegar a las ondas sonoras para cautivar a todo el país.

Otros pronto se interesaron en el sueño de estos dos jóvenes. Uno de ellos, Alfonso Peñaranda, había estudiado con Álvaro y con Gonzalo la ciencia del derecho en la Universidad Nacional y ahora, como ellos, sentía desconcierto ante la inseguridad que atravesaba el país después del Bogotazo. En la lista también estaban los médicos Hernando y Alfonso Martínez Rueda, así como el escritor Eduardo Caballero Calderón. A finales de 1949, Álvaro había trabajado como secretario del autor de El cristo de espaldas, pero ambos renunciaron a sus cargos en la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando el presidente Ospina Pérez clausuró el Congreso hacia el final de su mandato. Caballero era el único dentro de este grupo que tenía renombre nacional por su pluma afilada y era el único con amplia experiencia en medios, pues había dirigido el radioperiódico Onda Libre junto a su hermano Lucas, Jaime Soto y José Mar. Álvaro apenas había escrito algunos libretos para la radio.

Al comienzo, estos seis amigos sólo pretendían alquilar un espacio para un radioperiódico cultural. Un día, sin embargo, después de varias citas frustradas con dueños de emisoras que temían apostar por la música y las letras, se enteraron de que los señores Marciales y Caycedo Ibáñez estaban dispuestos a venderles la mitad de su emisora, Radio Granadina. Esa emisora era en ese momento apenas la sombra de lo que había sido en su momento de mayor esplendor, cuando se llamaba Ecos del Tequendama. La emoción del grupo de amigos no duró mucho, pues los propietarios pedían demasiado dinero. Entonces negociaron, hicieron cálculos, averiguaron créditos, hasta que, como por milagro, Marciales y Caycedo Ibáñez les dijeron una tarde que les venderían la totalidad de la emisora por un poco más de lo que La inmensa minoría en un comienzo había pedido. Los papeles se firmaron en la notaría cuarta, donde los seis socios constituyeron, por partes iguales, la Sociedad Radial Bogotá Limitada.

Álvaro y Gonzalo visitaron las instalaciones técnicas de Radio Granadina. Los dos amigos se llevaron una sorpresa mayúscula cuando descubrieron la precaria realidad de su nueva inversión. Los equipos de la HJCK estaban albergados dentro de un ranchito de bahareque en un lote vacío en las afueras de Bogotá. Los años habían desgastado tanto el transmisor, que éste parecía más un descascarado armario metálico que el soporte físico que les permitiría transmitir a todo el país las novedades de la cultura. En los papeles de compra, la potencia registrada de la emisora era de mil vatios, pero en la realidad el transmisor sólo alcanzaba quinientos. Como si eso fuera poco, ¡no había una torre radial! La transmisorista, que vivía en el rancho junto a su marido y cuatro hijos, cuidaba su sustento con su gran tesoro: un poste que sostenía el cable de las ondas sonoras en AM con las siglas HJCK. Años más tarde, la familia Reyes se mudaría a vivir en una mejor casa de ladrillo al norte de Bogotá, donde se encuentra hasta el día de hoy la flamante torre en blanco y rojo de la emisora.

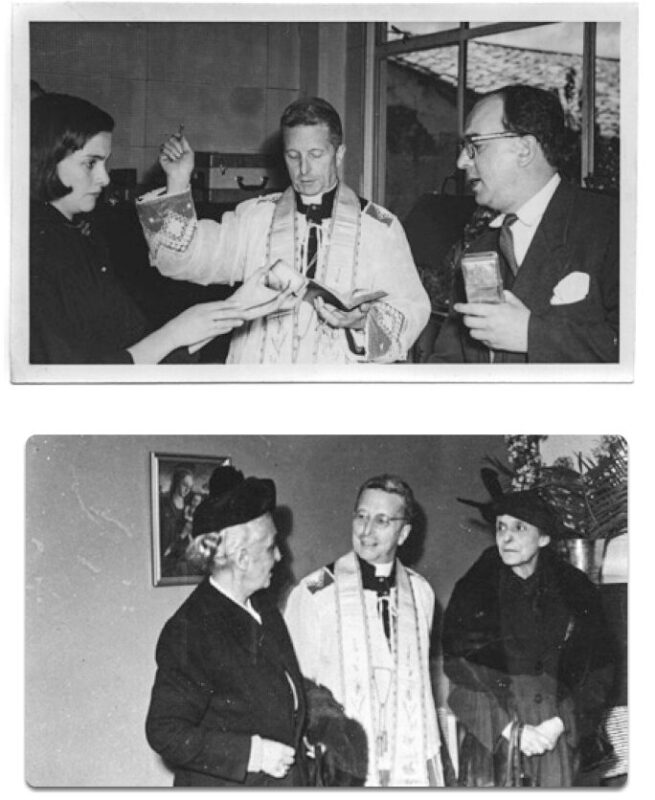

El día en que se inauguró la HJCK, monseñor de Brigard ofició una misa con bendición incluida y la emisora tuvo dos madrinas: doña Margarita Caro de Rueda y María Luisa Rueda de Martínez, madre de los hermanos Martínez. Gloria, que sirvió de monaguillo, se vistió con una sencilla camisa blanca y una falda gris. Bella, elegante, sobria. Gloria corrió a comprar flores frescas. Había barrido y trapeado esa mañana para que todo estuviera perfecto.

Desde el inicio, la emisora utilizó de forma muy original las cuatro letras que la identificarían siempre y que provenían de la descripción de su dial. Ninguna otra emisora lo hizo así. Se volvió un símbolo tan relevante, que muchos años después de ser fundada y de ser un ícono en el corazón de la ciudad, sus gigantescas letras negras permanecieron clavadas en la fachada de piedra de su primera sede, un vetusto edificio de ventanas pequeñas ubicado en la carrera séptima con calle 17. Allí duraron, casi imborrables, como una sombra fantasmagórica sobre una gran pared blanca, hasta que sus nuevos inquilinos se pusieron en la tarea de desmontarlas con un cincel. Para los curiosos: la dirección exacta era la carrera séptima No. 17-14, en un tercer piso, encima de Almacenes Tía.

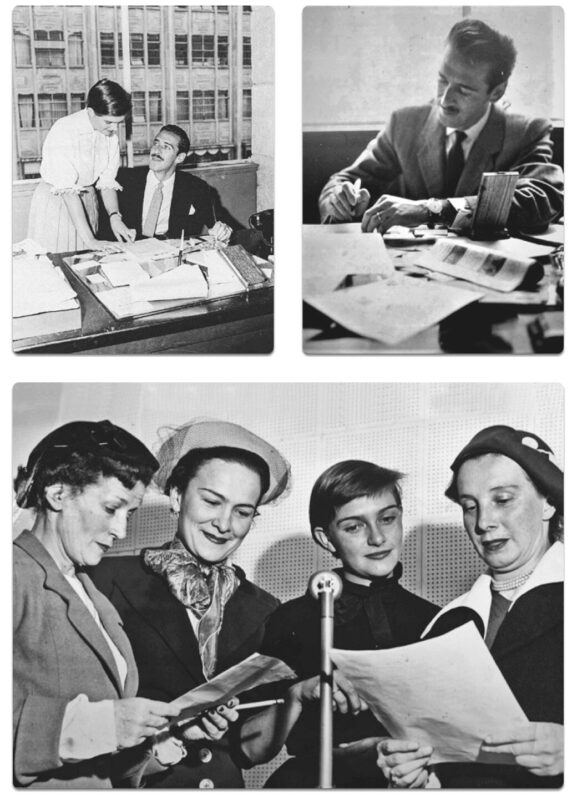

Pues bien, muchas cosas pasaron en esa pequeña oficina, ubicada a dos cuadras del parque Santander y de la avenida Jiménez. Los amigos que llegaban a charlar de música o de libros tenían que subir por la escalera, pues no había ascensor. Muchos aparecían de improviso o después de toparse con Álvaro o Gonzalo en la calle. Así, en un día cualquiera, podían entrar Abelardo Forero, José Umaña Bernal o Edgardo Salazar para grabar sus voces en la única grabadora de la emisora, que tenía radio incrustada y cintas de papel. Cuando atravesaban la puerta, los recibía un escueto escritorio de madera en donde la joven doña Aleida Neira de Martínez, sentada en la recepción con sus labios rojos y peinado ondulado de los años cincuenta, le daba la bienvenida a esa inmensa minoría, a la bohemia e intelectualidad de la época. Era ella la que contestaba el teléfono y la que trancaba a los chepitos y lagartos que buscaban al «Doctorcito».

Un estrecho corredor conducía a la única cabina de transmisión, donde se encontraban la consola de innumerables botones y palancas y el pequeño estudio de grabación con su letrero «Al Aire», que se encendía con un bombillo rojo. La típica imagen que más tarde reviviríamos los lectores de Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor. En el espacio al lado del estudio, Gonzalo programaba la música que salía al aire. Él fue, desde el inicio, un gran melómano, amante de la música, y no sólo de la clásica. El jazz y los boleros eran su fuerte. Mucha de la música que él ponía a sonar venía de los discos que les prestaban amigos con los que se cruzaba en la carrera séptima, como Emilia Pardo, Alberto Pardo, Eduardo Carranza o Jaime Tello. Todos llegaban a la oficina cargando entre siete y diez discos para la programación del día siguiente. Así fue hasta 1953, cuando Hernán Mejía Vélez, que trabajaba con Gonzalo, pudo tener un espacio para su discoteca y la emisora inició la compra de discos LP.

La música culta fue desde el inicio el corazón de la emisora. Los grandes conciertos eran el plato fuerte y tenían segmentos complementarios como La noticia en titulares y Música para afeitarse, con diálogos humorísticos escritos por Hernando Martínez. El encargado de esos conciertos era Hernán Mejía, y sólo le dictaba los detalles a su secretaria, Felisa Oliveros, pues según él era la única que sabía escribir bien los nombres de Szymanowsky, Dvorak y Prokofieff. La programación, sin embargo, era amplia y reflejaba los gustos e intereses de los fundadores y colaboradores. La emoción de tener una emisora los había contagiado a todos. Mientras Gonzalo traducía y adaptaba obras de autores como Jardiel Poncela, Eduardo Caballero, sin quitarse el sombrero, se desvelaba escribiendo a toda máquina los libretos de programas como En París, Crítica de la Semana y Las Mil Noches y una Noche.

En la medida en que la emisora crecía, más luminarias se sentaban ante sus micrófonos. A mediados de los cincuenta, Marta Traba se inventó un programa llamado 50 años de progreso y el mítico humorista Lucas Caballero Calderón, hermano de Eduardo, conquistó su miedo al micrófono para presentar, en vivo y en directo, La noticia de hoy según Lucas. Otra figura clave que pasó por la emisora fue Eduardo Carranza, quien a sus treinta años era un joven desgarbado y nervioso que jamás había recitado frente a un micrófono las estrofas que había compuesto en la intimidad. Con el correr de los años, por las escaleras de la carrera séptima subieron y bajaron gigantes como Pablo Neruda, Rafael Alberti, María Teresa León, Louis Pauwels, Eugenio Evtuchenko, Mario Vargas Llosa y, desde luego, Jorge Luis Borges.

En 1954 también subió esas escaleras un joven periodista de Aracataca que para entonces sólo había publicado un puñado de cuentos, pero cuya primera novela, La hojarasca, ya se estaba imprimiendo en Buenos Aires. Arturo Camacho Ramírez, el poeta piedracielista que había creado y presentaba el programa ¿Cuál es su hobby?, introdujo a su invitado de la siguiente manera: «García Márquez es también un gran novelista, posiblemente la máxima esperanza del género en Colombia, donde tan descaecido se encuentra». Cuando Camacho le preguntó al entrevistado cuál era su hobby predilecto, el futuro Nobel respondió: «La superstición. No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera, temerle a un gato negro o al viernes 13. Sencillamente, en el sentido de seguirles la corriente a los presagios».

No todos los programas, claro, giraban en torno a las entrevistas. Desde el inicio, la HJCK fue un promotor indiscutible del radioteatro, un formato que había alcanzado un punto de refinamiento exquisito gracias a la labor de Bernardo Romero Lozano en la Radio Nacional durante la década de los cuarenta. La emisora no tardó en aliarse con Romero Lozano y así, durante unos meses, todas las noches a las 9, la tropa de teatreros se apeñuscaba en el estudio de la carrera séptima para presentar las obras de maestros como Noel Clarasó, Charles Dickens, Scott F. Fitzgerald y William Saroyan. Por su lado, el gran Víctor Mallarino, uno de los pioneros del teatro en Colombia, reanudó en la HJCK su programa Hogar, dulce hogar, que años más tarde Álvaro describiría como «el origen indiscutible de todas las creaciones costumbristas, radiales o televisadas, que vinieron después».

Eran tantas las cosas que pasaban en esa pequeña oficina… Uno de los episodios más curiosos de esos años lo protagonizó uno de los colaboradores cercanos de la emisora, el crítico y periodista Hernando Téllez, quien los domingos por las mañanas emitía un ciclo llamado El mundo en los libros. Un domingo, al terminar su programa, Téllez intentó salir a la calle, pero la reja de hierro del edificio estaba cerrada con candado. La portera, al parecer, había salido pensando que nadie quedaba en el edificio. Después de marcar sin éxito varios números para conseguir un cerrajero, Téllez se desesperó y llamó al Cuerpo de Bomberos. El ruidoso y enorme camión rojo llegó y escandalizó a los transeúntes y a los feligreses que a esa hora salían de misa de la iglesia de San Francisco. La gente susurraba: «¡Se está incendiando la HJCK! Pobres, después de tanto esfuerzo…». Pero, en vez de fuego, lo único que vieron fue a Téllez bajar despacio por la escalera que los bomberos desplegaron sobre la fachada del edificio.

La oficina de Álvaro, el gerente de la emisora, daba justo sobre la carrera séptima. Sentado en su amplio escritorio lleno de papeles, donde elaboraba el boletín que se emitía a diario, miraba a través de la ventana a los peatones, muchos de los cuales caminaban con gabardina y sombrero y con sombrilla en la mano. Desde el día que entró por primera vez a su despacho, Álvaro se obsesionó por grabar todas las voces de sus invitados, pero también todos los momentos importantes de su vida, en una pequeña grabadora de bolsillo que llevaba consigo a todas partes: en ella atesoraba las conversaciones bohemias de los cafés y las reflexiones que le venían a la mente cuando se sentaba en una banca del Parque Nacional. Álvaro era, ante todo, un coleccionista de voces, y esa pasión por recoger los testimonios de las figuras más destacadas de la cultura iberoamericana, que comenzó de manera tan precaria, se convirtió con el paso de los años en la colección más completa del continente; en un asombroso acervo cultural que hoy, después de ser donado en vida a Señal Colombia, se conserva como la memoria digital de una época al alcance de las futuras generaciones.

Y es que para entender el tamaño de la gesta de la HJCK es importante ubicar a Colombia y a Bogotá en 1950. El país venía del 9 de abril y la sociedad estaba atemorizada. En las urbes los ciudadanos estaban polarizados y en el campo ya rondaban los escuadrones armados de pájaros y chulavitas conservadores. En los Llanos Orientales habían surgido las guerrillas liberales. Desde la Casa de Nariño, el nuevo presidente, Laureano Gómez, sembraba la división tachando a los liberales de comunistas con su famosa teoría del basilisco: el Partido Liberal, decía, «camina con pies de confusión y de ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista, pero que es la cabeza». Gómez soñaba con fundar una república cristiana en la medida de la de Franco en España, en la que no existieran el sufragio universal ni la educación secular. Y, claro, en la que pudiera censurar a quien quisiera.

Los medios liberales pronto fueron víctimas del sectarismo de Gómez. El 6 de septiembre de 1952, una turba descontrolada incendió las oficinas de los periódicos El Tiempo y El Espectador sin que las autoridades intervinieran, y al final del día fueron destruidas las casas del expresidente Alfonso López Pumarejo y del dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo. El presidente sólo acudió a los micrófonos a las 10 de la noche, cuando ya poco se podía hacer. Esa no fue la única vez que Gómez le hizo un guiño a la censura: su Ministerio de Comunicaciones tenía una junta que revisaba todos los programas de los medios. Álvaro escribió al respecto: «Cuando esta emisora se fundó, en 1950, tuvo que afrontar esa detestable institución que se llamaba la censura de prensa. Eran tiempos difíciles. El Ministerio […] no creyó que los fundadores de la emisora nos proponíamos desarrollar una labor estrictamente cultural. Tuvo siempre la sospecha de que detrás de esa fachada inocente se disimulaba una intención política».

Esa sospecha pronto se materializó en acciones contra la HJCK. En octubre de 1950, apenas un mes después de ser fundada, el Gobierno le hizo una zancadilla por un comentario de Eduardo Caballero. El escritor había atacado la censura eclesiástica de la radionovela El derecho de nacer, de Félix B. Caignet, y la Iglesia no tardó en pedir una sanción contra la joven emisora. Cuando el Ministerio solicitó las palabras escritas de Caballero, Álvaro y su equipo no las encontraron, y como castigo les pusieron una multa de trescientos pesos de la época, una suma considerable que afectó las arcas de HJCK durante meses. Caballero no fue el único que padeció la censura del gobierno de Gómez. La proclama de la emisora decía: «Nos proponemos elevar el nivel cultural de la radiodifusión colombiana». Pero fueron sometidos al lápiz rojo los libretos de Emilia Pardo, los hermanos Martínez Rueda, Rueda Caro, Hernando Téllez, Otto de Greiff y, desde luego, de nuestra Gloria Valencia de Castaño.

Gloria era el centro de todo, como siempre lo fue. Su hijo Rodrigo tenía dos años y lo cuidaban Mercedes y Mamá Eloísa mientras ella se multiplicaba en diversas ocupaciones. Le gustaba decir: «Mientras más cosas hago, más tiempo tengo». Solía repetirse esa frase para que le alcanzara la vida.

Nunca se quejó. Otra de las frases maravillosas que la motivaban a salir adelante era: «Es mala educación no ser feliz». Ya en los días de la HJCK, la cervecería Bavaria la contrató para que posara como modelo en un campo sosteniendo unas espigas para promover la cerveza Costeñita. La sesión estuvo a cargo del fotógrafo Leo Matiz, que iniciaba su brillante carrera. También por esa época posó para una acuarela bellísima que realizó la pintora española Helena Valera, con la que tendría una larga amistad. Eran días alegres de mucha actividad y expectativa. La joven pareja hacía parte de un grupo de intelectuales que amaban la vida y que lo manifestaban los fines de semana tomando ron con Coca-Cola y disfrazándose al ritmo de mambo, jazz y boleros.

Gloria jugó un papel determinante para que la emisora saliera adelante. En sus inicios, la falta de dinero fue una constante y durante sus primeros 24 meses al aire, la HJCK sólo dio pérdidas, a pesar del entusiasmo y de la generosidad de periódicos como El Tiempo y El Espectador. El día de su primera transmisión, el 15 de septiembre de 1950, El Espectador reseñó la noticia con el siguiente titular: «Con más de treinta programas inició labores hoy la HJCK». Abajo, el sumario rezaba: «Una lujosa programación completamente distinta a la de las demás emisoras empieza a emitirse. Las mejores técnicas. Magnífica discoteca. ‘No vamos a competir, sino agradar a los oyentes’».

Con el fin de que el proyecto no naufragara, Gloria recorría edificios y hacía antesalas para lograr convencer a los directores de medios de apostarle a esta quijotada. Álvaro Mutis, amigo incondicional de la pareja, fue uno de los primeros verdaderos mecenas de la emisora. Mutis había regresado al país tras vivir varios años en Europa y, después de dirigir la programación de la emisora Nuevo Mundo, pasó a liderar el departamento comercial de la Esso Colombiana. Desde su nuevo cargo, no dudó en patrocinar un programa de la HJCK, que pronto se convertiría en su segunda casa. Un día Mutis le dijo a Álvaro: «Tocayo, te traigo un regalo». Álvaro se imaginó que era un libro o un disco, hasta que Mutis le soltó: «Tocayo, el regalo es para oír, ven conmigo». Los dos pasaron al estudio de grabación y le pidieron a José Castiblanco, quien trabajó durante más de 45 años en la emisora, que prendiera la consola. De ella salió el peculiar y profundo tono de voz de Mutis: «Esta es la emisora HJCK – El mundo en Bogotá, una emisora para la inmensa minoría», la identificación que la emisora usaría desde ese día en adelante.

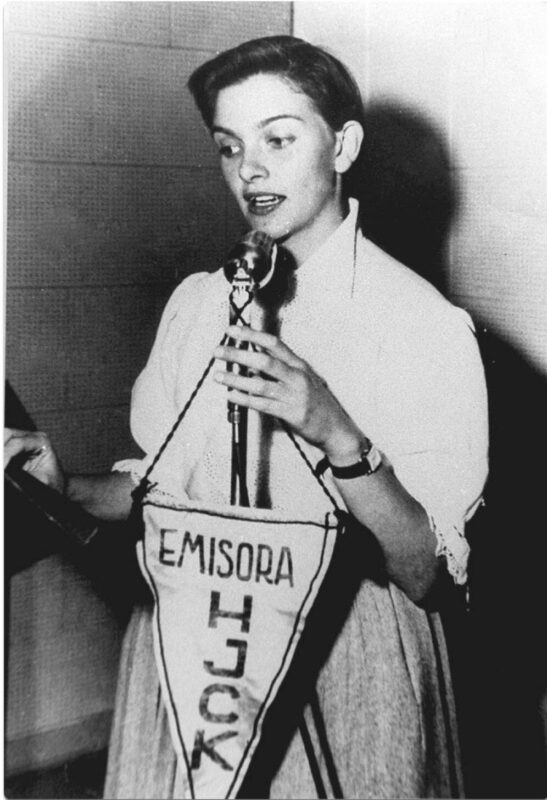

Los medios tienen que vivir de los avisos que venden para patrocinar sus programas, y esa fue una lucha que Gloria asumió desde el comienzo, hasta el final de sus días. Siempre maleteó, literalmente, sin darse un respiro, para lograr el éxito comercial de la emisora. Cuando salía, se terciaba una pesada grabadora y se iba caminando por la entonces pequeña Bogotá en busca de originales entrevistas a pintores, escritores, músicos y compositores. Una tarde, para una pauta, llegó a transmitir desde el reconocido restaurante El Gran Vatel, en la calle 24, un desfile de modas de las señoritas de la «alta sociedad». García Márquez describiría ese evento en alguna entrevista para la HJCK como «un imposible metafísico» por la manera como Gloria narró las texturas y el vuelo de una falda a través de un micrófono.

Esa era Gloria, esa era su magia. Con su voz inconfundible, su amor por las costuras y los movimientos de la moda. Pero con el mismo entusiasmo corría a las reuniones de la Unión de Ciudadanas para escuchar sobre los nuevos movimientos revolucionarios feministas y para grabar las voces eruditas de María Currea de Aya, Esmeralda Arboleda y Emilia Umaña. Ellas hacían parte de los movimientos sufragistas que buscaban el voto de la mujer y en los años cuarenta habían fundado organizaciones como la Unión Femenina de Colombia y la Alianza Femenina de Colombia. La lucha por la igualdad de condiciones para las mujeres obtuvo una enorme victoria en 1954, año en que finalmente se logró el derecho de voto para la mujer. Gloria siempre se interesó por las causas de las mujeres y a lo largo de su carrera rescató del olvido a intelectuales icónicas entrevistándolas para la HJCK. En el pequeño estudio de grabación habló con la artista Emma Reyes y con las escritoras Elisa Mújica, Flor Romero y Helena Araújo, entre muchas otras.

Por las mismas fechas de la conquista del voto femenino, Gloria se presentó para la entrevista más importante de su carrera. Desde un tiempo atrás, ella había estado vinculada al radioteatro de Bernardo Romero Lozano, quien la había iniciado en la Radio Nacional invitándola a leer cuentos para niños en las mañanas. De esa manera, ella empezó a fortalecer sus conocimientos culturales y a adquirir la desenvoltura necesaria para triunfar en el trabajo que la convertiría en una celebridad nacional. Pues dio la casualidad de que, en junio de 1954, el mismo Romero Lozano le ofreció a Gloria el papel de Ofelia para una producción de Hamlet. Al escucharla leer las líneas de su personaje, el maestro quedó tan impresionado, que no dudó en pedirle que se presentara como la primera figura femenina de la pantalla chica. El nuevo presidente del país, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien había derrocado a Laureano Gómez, acababa de traer a Colombia esa caja mágica llamada la televisión.

Gloria aceptó la propuesta de Romero Lozano y eso la convertiría en la primera mujer en la historia de la pantalla chica colombiana. Eso sí, nunca abandonó su trabajo en la emisora. Como ya lo había hecho una y otra vez a lo largo de su vida, se multiplicó para trabajar en los dos medios, que muchas veces se complementaban, y para criar a sus dos hijos. María del Pilar había llegado al mundo en la clínica Palermo el 30 de junio de 1953. Gloria siempre quiso tener una niña y, con la belleza de Rodrigo, pensó que ella sería igual. Pero al verla por primera vez en su cunita, pegó un grito, pues no entendía el colorido de la criatura: mechicola, morena y con ojos verdes. Una combinación de colores muy diferentes al bebé Johnson que era su hermano. Llevada de su parecer desde los cuatro años, hacía cosas como esconderse detrás de la puerta en el piso de la despensa a tomar cerveza y a comer alverjas crudas. Gloria dejaba a su inquieta hija en la casa de Mercedes frente al Parque Nacional, que convenientemente quedaba cerca a los estudios de televisión, para que abuela y nieta pasaran las horas sentadas en el suelo jugando con retazos de colores. Más adelante, Pilar, muy niña, empezaría a acompañar a su madre a los programas y a vivir ese mundo alucinante y fantástico de la televisión colombiana. Pero no nos adelantemos…

Para mediados de los años cincuenta, la luna de miel entre el general Rojas y el pueblo colombiano ya estaba llegando a su fin. Si bien la gran mayoría de los medios había celebrado su llegada al poder en 1953, incluso tildándolo como el «Segundo Libertador», muchos ahora empezaban a cuestionar sus actitudes cada vez más dictatoriales. El presidente promovía un culto a su personalidad de tal magnitud, que empezó a usar el título de Jefe Supremo y su gusto por la censura llegó al punto de que prohibió que los medios transmitieran música extranjera, como rancheras y tangos. En 1955 incluso mandó clausurar los dos diarios capitalinos más importantes, El Tiempo y El Espectador.

El cierre de El Tiempo, el periódico de mayor circulación en el país, inspiró una ola de solidaridad hacia Eduardo Santos, expresidente de la república y fundador del diario. Esa noche se celebró un acto que reunió a buena parte de la cúpula liberal en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, pues por el ambiente político del momento no podían hacer el evento en un espacio público. El encargado de decir las palabras fue el también expresidente Alberto Lleras, y su discurso resultó tan elocuente e inspirador que desde entonces es conocido como el «discurso del Hotel Tequendama». Ese día, el de la emisora fue el único micrófono que grabó la voz de Lleras.

En mayo de 1957, el país había estado en vela toda la noche escuchando las noticias en otras emisoras pues la HJCK llevaba tres días transmitiendo música fúnebre: salir del aire sin autorización del Ministerio de Comunicaciones era la muerte radial. Esa fue la forma de la emisora de manifestar su posición política hasta la mañana en la que se anunció que el general Rojas Pinilla había caído. La noticia se confirmó un poco después, cuando Rojas partió de su recién inaugurado aeropuerto de Techo rumbo a España. Esa mañana, de forma inesperada, una muchedumbre se agolpó frente al edificio de la emisora en la carrera séptima. Aunque en el micrófono de la HJCK nunca se habló de política, ese día amigos, conocidos y desconocidos rodearon sus instalaciones. Poetas, escritores, artistas, amas de casa, estudiantes, todos llegaron movidos por un instinto de afinidad y una misma alegría.

Una década después de su fundación, la HJCK ya había acumulado una cantidad importante de logros y satisfacciones. Había empezado a dejar su huella indeleble en el país con su forma innovadora de transmitir la cultura, de la mano de la juventud y la cotidianidad, para llegar a todos los estratos. Su alcance ya era tal, que en 1959 estrenó el ambicioso programa Correos de la cultura. Sus cuarenta corresponsales relataban a los oyentes de la emisora las primicias internacionales desde las ciudades más importantes del mundo. Correos tenía una nómina de lujo. Por sólo nombrar unos pocos ejemplos, el corresponsal en México era Alfonso López Michelsen; en Caracas, Gabriel García Márquez, y en París, Jorge Gaitán Durán. Para nadie era un secreto la importancia que había adquirido la emisora, y no por nada el Gobierno le otorgó la Medalla de la Cultura en 1960. Pues durante todos los años cincuenta, de ese precario estudio de grabación en la carrera séptima salieron las mejores y más bellas entrevistas, declamaciones de poesía y radionovelas. Una labor que la HJCK continuó a lo largo del siglo XX, gracias al amor por la cultura de esos dos quijotes que fueron Álvaro y Gloria.

Este texto apareció por primera vez en el libro Gloria en colores (Planeta, 2021), escrito por Pilar Castaño y María López. Es su tercer capítulo, titulado «La inmensa minoría».