Protegido del frío por un mesón de mármol, el vigilante se extraña de ver llegar a alguien a esta hora, en medio de un aguacero, en este edificio cincuentenario —sepia, soberbio— sobre la carrera Séptima, en Teusaquillo, vieja Bogotá.

—Buenas. Para el 401, señor.

—Ah, para donde don Darío, cómo no.

Un rato y cuatro pisos después, don Darío abre la puerta, dice pssst, hola, es aquí, ja, y la imagen de su brazo derecho sosteniendo la puerta abierta lo hace ver más grande de lo que es. Don Darío exhibe una sonrisa contenida y una prótesis también discreta, cierta lentitud en las maneras: acaba de salir de una cirugía, el aire se le escapa.

—Siga, bien pueda. Entenderá que esté más lento de lo normal.

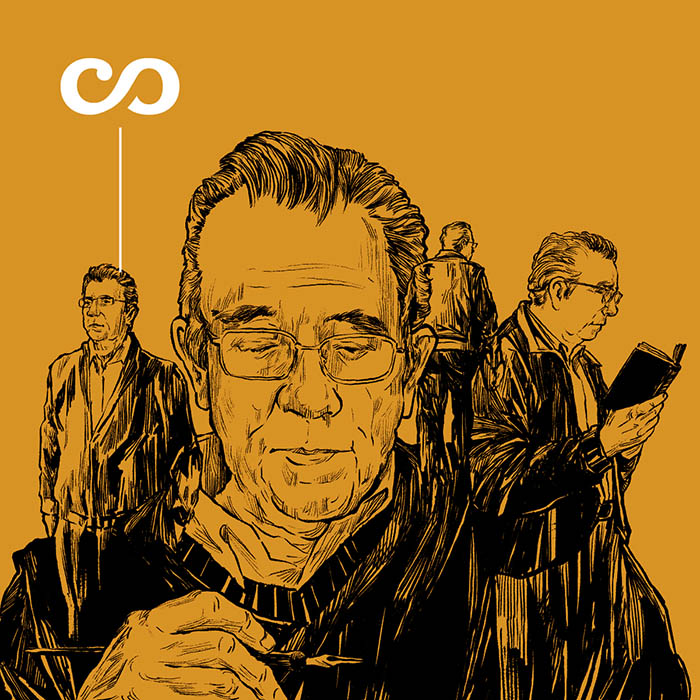

Darío Jaramillo Agudelo tiene setenta y siete años, cincuenta de los cuales los ha dedicado a escribir, a escribir mucho, a escribir de todo: novelas, reseñas, ensayos, discursos, prólogos, estudios sobre el derecho cambiario y la historia de Colombia, diccionarios ficticios, semblanzas fúnebres y poemas, muchos poemas. Don Darío, del que se comenta tanto: que cómo hizo para escribir y editar y publicar y antologar y reseñar libros al tiempo que lideraba la Subgerencia Cultural del Banco de la República, que vivió varios años en una habitación del Hotel Tequendama, que perdió una pierna por cuenta de un atentado que no iba para él, que qué buen humor para ser tan reservado. Don Darío, que publicó Historias, su primer libro de poemas, hace medio siglo, y desde entonces tanto.

—Pero yo sigo siendo un aprendiz —dirá más adelante—. Todos los días está uno empezando de cero.

Y desde entonces tanto.

***

Buena parte de lo que ha escrito Darío Jaramillo Agudelo tiene el eco de una infancia feliz, solitaria y silenciosa en Santa Rosa de Osos, a setenta y ocho kilómetros de Medellín, donde nació un lunes 28 de julio de 1947 en la casa de Inés Agudelo de Jaramillo y Alfonso Jaramillo Velásquez. Ella: serena, locuaz, inteligente. Él: empresario, político, lector adusto. Creció sin hermanos, rodeado de señores mayores y severos. Su bisabuelo materno, Fernando Roldán, vivió noventa y dos años sin molestarse en ningún momento en trabajar, y le enseñó las letras a punta de juegos silábicos y canciones en caminos de polvo. José Domingo Jaramillo, el abuelo, le encargaba jirones de fique de colores que sabía identificar al tacto porque había perdido la vista tras un disparo de cacería. Y al lado, el interminable verde, canarios, helechos dormidos y el cine en la plaza, la muy poca gente, los cuentos populares de su padre y de sus abuelos, el frío.

***

Las variaciones son pocas: Darío Jaramillo escribe rigurosamente a destiempo. Antes le robaba horas a sus trabajos, ahora, a su retiro. No conoce las exigencias editoriales, las fechas de entrega ni las presiones. Y así por cincuenta años.

—El poema se aparece cuando le da la gana. Toda la vida me ha pasado esto: que hay un momento en que comienzo a escribir poemas de cualquier cosa y escribo enecientos de lo mismo. Es decir, estoy parado junto a una ventana y veo una nube en forma de gato, y ese es el primer verso de un libro que se llama Gatos, y que fue a partir de ver una nube en forma de gato. Durante un año, o no sé cuánto tiempo, estuve engatado escribiendo versos. Sacaba eso y quedaba otra vez sin nada. Siempre me ha pasado con todos los poemarios. Hace bastante rato que no escribo poesía por eso. No se me ha vuelto a aparecer el demonio.

Aquel libro es uno de los más populares de su obra. En internet planean un puñado de videos con voces desconocidas que recitan los poemas acompañados de fotografías, ilustraciones, bocetos y animaciones digitales de gatos. Uno se recuesta en un prado, otro repta sobre una cerca, uno más duerme, bebé, sobre almohadones de tiza. «Selección de poemas dedicados a los animalitos más amados de internet: los gatos, del poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo». «Para terminar este domingo, palabras felinas, en los versos del poeta y novelista colombiano Darío Jaramillo Agudelo». En otros es el mismo Jaramillo quien recita. Los videos de sus poemas gatunos en redes sociales no superan, en todo caso, a los videos en los que la gente recita —y dibuja y susurra y actúa y se duele y comparte— sus poemas de amor.

***

Llegó a Medellín a los doce años, recién empezaba 1955. Si se lamentó dos o tres días por Santa Rosa, pronto sintió fascinación por la ciudad desconocida. En el Colegio San Ignacio supo mantenerse en silencio, pasar desapercibido, ir en puntas de pie.

Lo que recuerda son imágenes: colibríes que atravesaban su cuarto entrando por las ventanas, dejaban un reguero de luz en el aire y seguían su camino; materas desportilladas por pelotazos en la casa del barrio Bomboná; los partidos del Deportivo Independiente Medellín; músicas viejas y nuevas —de Agustín Lara y Bobby Capó a The Beatles y los Stones, de Ismael Rivera a Gardel—, los sexos y las ebriedades de rigor, los amigos y el cigarrillo: una contenida sordidez que nunca volvió a repetirse. Pero lo que más recuerda de sus años en Medellín es que fue allí, superado el asombro de los cuentos de Kipling y Stevenson que le leía su padre, donde se dio cuenta de que lo que más le importaba en la vida era la literatura. Y que pasaba el tiempo pensando y susurrando y garabateando demasiados poemas.

—Hay una especie de inevitable religiosidad ante la poesía, cosa que puede llegar a ser muy irritante —dice mirando sin mirar al cielo encapotado, empujando un cansado acento antioqueño—, porque se vuelve un culto y si se vuelve un culto se vuelve un dogma, y si se vuelve un dogma se jode todo, pero esa misma religiosidad es, creo, algo…

Lo frena un silencio que inunda la sala. En el apartamento las cosas son parcas, reservadas: los cuadros en la entrada, el brillo frío del piso, las antologías de Borges, los tomos de Pamuk y de Coetzee de pie sobre una mesa larga, la biblioteca asomada más allá, en el estudio de estantes blancos coronado de fotografías, objetos de viaje, postales.

—… el poder de la palabra, ese poder existe, ese poder es una evidencia.

—¿Y usted lo nota?

—Hay algo que cada vez siento más intensamente como lector y como intentador de escritura, y es que el único género literario, finalmente, es la poesía. Finalmente es esa emoción pero trasladada a lo que uno va sintiendo mientras uno lee un libro que le gusta. Mientras uno lee el Quijote, por ejemplo. ¡Mierda!, pero qué es este universo, por Dios. Es muy paradójico, porque, por un lado, a lo mejor uno puede fabricar una emoción poética en un lector mediante un proceso rutinario de escribir todos los días a las ocho de la mañana el siguiente capítulo de la novela que está haciendo; pero por el otro lado, uno nunca puede planear eso mismo para escribir el poema que sintetice todo en catorce versos, para hablar de un soneto, y que te produzca esa misma emoción poética que produciría la novela. Como ves, te está hablando una persona muy confundida.

En Medellín empezó todo. Imitó a León de Greiff, admiró a Twain, se extravió con Sartre y Camus, tomó nota de Miller, Hemingway, Hesse y Greene, se desmoronó de desconcierto ante Chandler y Cortázar y Pessoa, y esperó en el Aeropuerto Olaya Herrera a Jorge Luis Borges, cuya visita a la ciudad en 1965 fue un acontecimiento. Las tardes se sucedían a menudo en la librería Aguirre, en el centro de la ciudad, adonde iban los nadaístas y otros poetas aún más pobres a llevarse ejemplares ignotos o a pedirle a Alberto Aguirre, abogado y editor y mecenas, que los sacara del último aprieto. Las visitas a esa librería llena de poetas demonizados le trajeron uno de sus pocos problemas en el colegio: ser acusado, precisamente, de nadaísta.

Cuando estaba terminando el colegio y la adolescencia, Darío Jaramillo se convenció de que, si quería conocer algo parecido al mundo, si precisaba seguir alimentando ese «demonio» que se le había metido con la poesía, lo más sensato era salir de Medellín. Quiso irse a España a estudiar periodismo en la Universidad de Navarra, pero sus padres le dijeron que no: si quería estudiar con el apoyo de ellos, debía hacerlo en Colombia.

—La coartada que me inventé para eso fue tratar de encontrar una carrera que no estuviera en Medellín. Estudiar un programa universitario que no existiera en Medellín era una forma de irme. Mis padres, muy comprensivamente, aceptaron que yo me viniera a Bogotá a estudiar Derecho y Economía, que se podían estudiar juntas en la Javeriana y no se podían hacer en ninguna otra parte. Esa fue mi manera de irme de Medellín. Por eso yo soy abogado y economista, porque salí huyendo de Antioquia.

***

—Me demoro más yendo al baño que en el baño. Deme un momento.

Darío Jaramillo se pone de pie, lento, y camina hacia el pasillo. Regresa exhibiendo su prótesis, mirando de reojo la lluvia que sigue sin menguar encima de la carrera Séptima, y vuelve a tumbarse sobre el mueble de cuero café, contraído con el peso de su cuerpo.

—¿En qué íbamos?

—Hablábamos de los cincuenta años que lleva escribiendo, ¿cómo se ve a usted mismo ahora, medio siglo después?

—Como un aprendiz. Todos los días está uno empezando de cero. Y es una cosa desconcertante pero a la vez muy atractiva, porque es como seguir caminando al borde del abismo. No sé si me va a salir algo, o no me va a salir… Yo estoy aprendiendo a ver si logro sacar alguna cosa. De todas maneras, haciendo un balance, lo que sí me pasa siempre es que me divierto mucho escribiendo. Nunca estoy pensando en publicar, además.

—Igual ha publicado mucho.

—Sí, pero la publicación es otra cosa que no tiene nada que ver con el goce de escribir y que ha resultado un poco por la providencia de tener un editor muy bueno desde hace muchos años, que es el que más o menos llega aquí, esculca lo que he hecho y decide qué hacer, qué imprimir. Pero mi relación con ese proceso de producir el libro, de publicarlo, de lanzarlo, del mundo de la literatura… yo me siento en realidad ya muy ajeno a eso.

El que más o menos llega aquí a esculcar los papeles y a decidir qué hacer, qué imprimir, es Manuel Borrás, el editor de Pre-Textos, una editorial independiente española que publica, sobre todo, poesía.

«Nosotros nos llevamos siempre un juego —dice Borrás vía Zoom desde la sede de Pre-Textos en Valencia—. Ten en cuenta que esto no es una amistad, es una fraternidad. Entonces nosotros nos gastamos muchas bromas y yo, por ejemplo, cuando llego a Bogotá, las primeras cosas que sistemáticamente le pregunto a Darío son, bueno, ¿qué me has trabajado?, ¿qué me has hecho? Dice: “Nada. Nada. Absolutamente nada. He estado leyendo, he estado mirando las musarañas, mirando los cerros, el tiempo”, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, entonces yo, como me lo conozco, me resigno a lo que me dice, y veinticuatro horas antes de regresarme a Europa aparece en mi habitación con un manuscrito. Me dice: “Toma, para que leas en el avión o para que te distraigas en estas últimas horas acá”. Y entonces me va dando todo aquello a lectura, todo aquello que él considera que está acabado y cerrado».

En ese peritaje, siguiendo una rutina de silencios y lentitudes, ha entregado a la imprenta novelas, poemarios, antologías, libros infantiles, ensayos, libros sin género.

«Yo creo que Darío es un escritor verdaderamente poliédrico —continúa Borrás, protegido por una bufanda roja y un suéter café, lentes marrones—, pero poliédrico en el sentido de que además brillan con luz propia cada una de las caras de ese poliedro. Por ejemplo, Indagación sobre los fantasmas, que ha pasado casi desapercibido, es una maravilla porque lo puedes leer incluso como un relato. Una historia de la literatura, porque desde que la literatura existe, existe el fantasma, le acompaña el fantasma. También está Novela con fantasma. Y bueno, en cierto modo, siempre entre bromas y veras, yo noto la fantasmagoría en su casa. Dispongo de una habitación en su casa, yo soy testigo del ir y venir de los fantasmas que habitan esa casa. Y es eso lo que dice: que a lo que aspira un día es, precisamente, a convertirse en fantasma, hacerse invisible».

Pero Darío Jaramillo insiste, replica: no tiene interés en nada de lo que venga después de publicar el libro.

—Lo que más me interesa es estar aquí encerrado leyendo, escribiendo sin plazo como condición sine qua non. Saco de mi cabeza cualquier cosa relacionada con plazos y con tiempos. Voy a mi velocidad y voy despacio. Y siempre ha sido así. Con las novelas también ha sido así. Me demoro diez años escribiendo una. Es como un rapto. Uno se mete en una novela y está raptado por el tema de la novela, ya no importa cuánto se demore haciéndola. Uno está viendo aparecer en la casa los fantasmas de todos esos personajes y está conviviendo con ellos. Lo que es apasionante es eso, el resto ya es, además, imponderable por la misma razón que te decía, que ese no fui yo. Entonces esos libros que hay circulando no son míos, son del que los lea.

***

Cuando Darío Jaramillo llegó a Bogotá a mediados de los años sesenta, el único compromiso que tenía con sus padres era responder con buenas notas en la Universidad Javeriana. Ellos le garantizaban el dinero suficiente para sostenerse en la capital gracias a Almacenes El Mar, el negocio que administraban en Medellín. Ya en la ciudad, fue cuestión de tiempo para que conociera, una a una, a las personas indicadas. Primero fue el futuro abogado y político Dionisio Araújo. Luego fueron apareciendo entre fiestas y tertulias el arquitecto Fernando Martínez Sanabria y el abogado Germán Vargas. Mucho humo, mucho alcohol, mucho cine italiano, mucha salsa, muchas cartas para Medellín, el deslumbramiento de la revolución sexual. Horas de madrugada malogradas alrededor de un poema, alrededor de demasiados poemas. Caminatas entre librerías de la avenida Jiménez, de la Caracas y de la Décima.

—Yo era un lector que hacía reseñas, estudiaba aquí en la Javeriana —el dedo señala hacia la izquierda y se mueve hacia el parque Nacional— y vivía allí, en la 35 con Quinta —el dedo señala hacia la derecha y se mueve hacia un lugar en el sur que puede ser cualquier punto debajo de Monserrate—. Un día, alguien de la facultad me dice: «Hay un amigo mío que lee los mismos libros que usted y se lo voy a presentar». Y un día, no me acuerdo dónde, me presentó a Juan Gustavo Cobo Borda —en Historia de una pasión, su libro de memorias, escribió que lo conoció por teléfono—. Cobo sí era de Filosofía y Letras de los Andes, con María Mercedes Carranza, que era como el pequeño universo de jóvenes poetas que había entonces. Y después Cobo Borda se salió de la universidad y terminó trabajando en la librería Buchholz, y haciendo la revista Eco y después como editor de Colcultura. Él era como el eje editorial de esa generación. No fue el primero que publicó versos míos, esa es otra historia muy chistosa.

Juan Gustavo Cobo Borda fue un poeta, ensayista, editor, gestor cultural y bibliófilo bogotano. Era un hombre rotundo, capaz de todo. María Mercedes Carranza fue una de las poetas y gestoras más leídas del siglo pasado: dirigió la Casa de Poesía Silva, editó suplementos y revistas culturales y escribió, entre otros, Tengo miedo, poemario legendario. El encuentro con ambos fue, para Darío Jaramillo, un acontecimiento capital. Poco después de conocerse, Cobo Borda recaló en la casa de Darío Jaramillo huyendo de su familia y entonces no hubo vuelta atrás: se siguieron hablando y viendo tozudamente hasta que Cobo Borda murió por una esclerosis múltiple en 2022. Con Carranza también se llamó sin falta hasta que la poeta se quitó la vida con una sobredosis de antidepresivos en julio de 2003.

Pero antes de todo esto está la «otra historia muy chistosa».

—Mi papá era un hombre muy culto, muy lector, pero también era un hombre pragmático. Decía una frase que luego descubrí que era de Lope de Vega: «El que escribe para comer, ni come, ni escribe». Un día cogió un poema mío y se lo mandó a Rogelio Echavarría, que también era de Santa Rosa, con la intención de que Rogelio me desanimara, yo creo, porque le daba miedo que yo me volviera un escritor profesional. Y lo que hizo Rogelio fue publicar el poema en El Tiempo. Ese día me sentí inmortal, pero después ya no volví a publicar por un rato. Pero fue Cobo el que me publicó los primeros versos ya sistemáticamente, en periódicos y revistas de todas partes.

El poema, que según escribe Darío Jaramillo en Historia de una pasión está «extraviado en buena hora», se llama «Sol de domingo» y apareció en las Lecturas Dominicales de El Tiempo el 22 de mayo de 1966: «[…] Sol de domingo, Gran Demiurgo, / niño grandote e ingenuo, / acompáñame por las calles bostezantes / en mi desesperación. / Tú, que eres mi yo dominical, / suicídame con tu diafanidad melancólica […]».

Pasado el estremecimiento de verse publicado, Darío Jaramillo se decepcionó por ver que el mundo, y sobre todo él, seguía siendo el mismo. Ver su nombre en esas páginas era como ver a otra persona.

—A mí me pasa algo que interpreto siempre de maneras distintas. Podría decirse que no tengo sentido de la continuidad. Para la conversación que tenemos, por ejemplo, yo pienso que el autor de Historias no soy yo, es alguien que estuvo en mi pellejo en ese momento, pero que casi que yo podría mirar en perspectiva. Eso me hace carecer del sentido de una obra. Yo no estoy haciendo una obra, pero me da la posibilidad de escribir las obras de muchos, incluyéndome yo.

Con la ayuda de Cobo Borda, y sobreponiéndose a las risas de sus amigos que lo obligaban a explicar cada verso que les leía, Darío Jaramillo empezó a publicar poemas a cuentagotas en la revista Arco, en el suplemento Vanguardia del diario El Siglo, que dirigía María Mercedes Carranza, y en El Tiempo. Entonces fueron congregándose sin quererlo ni buscarlo un grupo de poetas jóvenes que, como él, también divulgaban sus poemas, rompían sus herencias después del nadaísmo e intercambiaban páginas. La llamaron la «Generación sin nombre» por una conjunción de hechos que todavía hoy no se ponen de acuerdo: un artículo publicado en El Tiempo en 1967, dos selecciones del poeta español Jaime Ferrán de 1968 y 1970, y una fotografía de 1968 para la revista Lámpara en la que aparecen, ninguno mayor de treinta y cinco años, todos tan sonrientes, Darío Jaramillo Agudelo, David Bonells Rovira, José Luis Díaz-Granados, Juan Gustavo Cobo Borda, Henry Luque Muñoz, Álvaro Miranda y Augusto Pinilla. María Mercedes Carranza y Martha Canfield eran las únicas mujeres del grupo.

En 1970, Darío Jaramillo terminó sus cursos en la Javeriana y ocupó cargos a destajo, donde pudiera. Fue abogado de una compañía de seguros, asesor jurídico en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, economista y analista en una entidad del distrito, secretario de un alcalde y profesor en la Javeriana, donde dictó la cátedra de Introducción al Derecho a jovencitos aspirantes a abogados. La primera obligación del curso era leer Los viajes de Gulliver para entender si el derecho aplicaba, o no, a cada sociedad, si el derecho aplicaba, o no, a cada individuo. Duró cerca de cinco años en las aulas de la Javeriana, preparando cada clase durante tres días, hasta que el cansancio y el pánico diario de verse obligado a hablar frente a tanta gente lo hicieron renunciar.

—Yo sufría de pánico escénico —recuerda sin dejar de subrayar el trauma—. Había una desproporción entre el miedo que tenía dando la clase y lo que me exigía esa clase en términos de preparación. El miedo era tal que tenía que orinar por lo menos cinco veces antes de empezar.

Entre sus estudiantes figuran exministros, exmagistrados y exfiscales. En A punto de desvanecerse: reportaje biográfico de Darío Jaramillo Agudelo, una extensa investigación de la periodista Melissa Serrato, Gustavo Bell, exvicepresidente de la república, otro de sus estudiantes, lo recordó de la siguiente manera: «Llamaba la atención la forma bastante informal como se vestía comparada con la del resto de profesores. Mientras todos vestían vestidos clásicos, con chaleco, leontina y finas corbatas, por lo general Jaramillo Agudelo llegaba un tanto desaliñado y al seminario usualmente llegaba con un suéter cuello de tortuga. Una pinta particularmente informal en un medio dominado por serios ministros de Estado y famosos abogados».

Ese mismo año, 1970, Cobo Borda publicó la antología Ohhh! con algunos de los poetas de la «Generación sin nombre». Jaramillo aparecía por primera vez en un libro.

***

La sucesión de oficios y clases, combinada con noches en vela arañándole el último sentido a un verso, matizada por la presencia de uno que otro cuerpo, de uno que otro amigo, tuvo un giro en 1974. Ese año, Juan Gustavo Cobo Borda, sin que su amigo se enterara, imprimió una selección de sus poemas en los talleres ABC, donde también se imprimía la revista Eco.

—A veces yo me venía desde la universidad hasta Buchholz, que quedaba en la Jiménez con octava, y almorzaba con Cobo Borda en el Hotel Continental —recuerda Darío Jaramillo frotándose las manos enormes—. Un día hice ese mismo recorrido. Yo le dije que lo invitaba. «No, no me invite —me dijo—. Usted necesita plata para pagar el depósito de la imprenta ABC de su libro, que ya lo llevé allá».

El libro se tituló Historias, y fue publicado por La soga al cuello, la editorial que había fundado Cobo Borda para lanzar ese libro y otro, Consejos para sobrevivir, de su autoría. Luego de publicar esos dos poemarios, la editorial cerró.

Jaramillo venía escribiendo los poemas de Historias desde los dieciocho años, piezas que le habían dado, de una forma u otra, un nombre, un lugar. Ahí, en ese tomo de setenta y tres páginas, asomaban algunos de sus estilos, algunas de sus imágenes y pliegues: la infancia en Santa Rosa, uno que otro bolero, radios y partidos de fútbol, el cuerpo extraviado y deseado y mordido, el hermano que nunca fue, la incursión en un lenguaje que podía ser coloquial y contenido y desbocado y preciso al mismo tiempo.

La sucesión de oficios y clases, combinada con noches en vela arañándole el último sentido a un verso, matizada por la presencia de uno que otro cuerpo, de uno que otro amigo, tuvo otro giro ese mismo año, meses después de la publicación de Historias. Juan Gustavo Cobo Borda había sido elegido para el célebre International Writing Program de la Universidad de Iowa, pero prefirió declinar el cupo por sus muchas ocupaciones.

—A Cobo lo nombran asesor de Colcultura para que haga libros y publicaciones con Gloria Zea. Entonces Cobo renuncia al viaje a Iowa y dice en la embajada americana, que era aquí donde está ese centro comercial, aquí en la 39, no me acuerdo exactamente… —y el dedo vuelve a asomar y mirar la ventana y mostrar un espacio perdido—, y me candidatiza a mí para irme para Iowa, y yo acepté ir.

Mientras preparaba el viaje a Estados Unidos, Jaramillo vivía en la casa de una amiga en Residencias del Parque, en el centro de Bogotá, y compartía apartamento con un cachorro cocker spaniel ansioso por calmar sus muelas recién salidas. Allí, en un pasillo junto a la puerta, guardó las cajas con el tiraje de Historias. Tras volver de una diligencia vio los ejemplares nuevos del libro desparramados y destrozados en el piso, junto al cachorro saciado. Alcanzó a rescatar algunos, que terminó regalando entre amigos y familiares.

— No tengo una memoria muy fotográfica —recuerda Jaramillo—, pero sé que quedaron muy poquitos ejemplares y que ese fue el primer crítico que tuvo Historias».

Iowa City es una ciudad pequeña a la que la gente va a intentar escribir o a intentar retirarse, o a intentar retirarse escribiendo, rodeada de maizales y granjas y ríos calmos. Pero Darío Jaramillo apenas escribió; envió y recibió, eso sí, muchísimas cartas. El paso por Estados Unidos resultó inolvidable por razones más bien ajenas a la escritura. Porque fue allí donde se encontró con la música de Billie Holiday, Janis Joplin y Bessie Smith, y de ahí en adelante todo el blues que se le atravesara en el camino. Porque fue allí donde vio, acorazado por un traje limpísimo y sus anteojos de rigor, la estampa de Benny Goodman dirigiendo su banda. Porque fue allí donde leyó a Felisberto Hernández. Porque fue allí donde le dio las puntadas iniciales a su primera novela, que tardaría casi diez años en publicarse.

Pero, sobre todo, fundamentalmente, porque fue allí, en un restaurante de Nueva York, donde conoció a Nicanor Parra.

—Por un amigo en común conozco a Roberto Echavarren, un poeta uruguayo muy brillante que era profesor en la Universidad de Nueva York. Y Echavarren tenía de invitado en NYU a Nicanor Parra. Cuando supo de mi devoción por él nos invitó a cenar en un restaurante a Parra y a mí. En ese entonces yo fumaba, no era problema fumar en un restaurante. Saqué mi cigarrillo y cuando lo fui a prender Parra me dijo: «No, yo me ahogo si usted empieza a fumar». Toda esa comida fue sin el rito del tabaco, que era inherente a todo para mí.

El encuentro con Parra y su obra trastocó su propia poesía y fue crucial para la textura y los contornos de su segundo poemario. Organizó los poemas de Tratado de retórica, el libro que escribió en 1978 para aplacar la culpa de no haber hecho demasiado en Iowa. Lo presentó al Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus y ganó. Entonces supo lo que sospechaba: que aunque no le gustara publicar, seguiría haciéndolo, que aunque huyera de los focos, estaría de cuando en cuando en ellos, y que aunque lo suyo fuera la literatura, tendría que buscarle espacio con trabajos que le dieran estabilidad.

***

Escribió azarosamente, acumulando poemas y notas y cartas y fotografías e ideas en libretas y papeles sueltos, extendiendo más la telaraña de amigos, trabajando en oficinas privadas y públicas. Antes de su segundo poemario, en 1976, editó una compilación de ensayos sobre historia colombiana —La nueva historia de Colombia— y escribió un tratado legal que pocos recuerdan —Introducción al derecho cambiario—. Pasó una temporada administrando el almacén de sus padres en Medellín. Al tiempo, trabajaba en La muerte de Alec, la primera novela escrita como una larga carta poblada de confesiones y truculencias y deseos, y con la paciencia nerviosa de quien desactiva, uno a uno, los mecanismos de una bomba. Durante casi ocho años escribió esa extensa carta más o menos en juego, más o menos en serio, para contar una historia real, puliendo su trama y sus escenas y sus pulsos. Luego se la leyó a un amigo, ese amigo le sugirió presentarla al Premio de Novela Plaza y Janés de 1983 y se quedó con el segundo lugar.

Dos poemarios. Una novela publicada.

Desde entonces, escribir y el vértigo. Libros de poesía como Poemas de amor (1986), Del ojo a la lengua (1995), Cantar por cantar (2001), Gatos (2005), Cuadernos de música (2008), Sólo el azar (2011), El cuerpo y otra cosa (2016) —con el que se ganó el Premio Nacional de Poesía del año siguiente— y Conversaciones con Dios (2023).

Luego de La muerte de Alec, en 1994, Jaramillo publicó Cartas cruzadas, su segunda novela. La más célebre y reeditada. En ella, el gusto por las cartas llega a niveles endemoniados: la novela está narrada como un intercambio epistolar que dura doce años entre Raquel, Luis, Esteban y María, y al que se le atraviesan fragmentos del diario de Esteban. Doce años de cartas y diarios que cubren toda la década de los setenta y de los que gotea, poco a poco, el desmoronamiento de una generación: su euforia, su sexo desaforado, sus películas, sus canciones, sus drogas, sus ideologías y sus derrotas, sobre todo sus derrotas. Y el narcotráfico, que termina pulverizándolo todo. Además de ser un éxito de ventas, Cartas cruzadas fue finalista del Premio Rómulo Gallegos, y terminó de ubicar a Jaramillo en la órbita literaria latinoamericana.

A esas novelas les siguieron Novela con fantasma (2004), Memorias de un hombre feliz (2000), El juego del alfiler (2002), La voz interior (2006), Historia de Simona (2010) —Premio de Novela Corta José María de Pereda— y Panacea (2025). También ensayos, entre los que destacan José Asunción Silva: su mito en el tiempo (1997), Poesía en la canción popular latinoamericana (2008).

Y libros infantiles. Y libros ilustrados. Y antologías de textos ajenos, de poemas eróticos y amorosos ajenos, de crónicas. Y libros sin género. Y memorias. Y catálogos de arte. Y reseñas venenosas: de Historia del periodismo colombiano, de Antonio Cacua, por ejemplo, libro obligatorio en las facultades de periodismo, escribió: «No hay algo aquí que pueda llamarse historia […]. Este es un buen ejemplo de un mal título». Otras que aplauden de pie: sobre Poemas para una fosa común, de Ramón Cote, dijo que se trataba del «conjunto más valioso de poemas de la nueva poesía colombiana» y que se lee «como una [involuntaria y] perfecta síntesis de procedimientos, lenguajes y temas». Hubo un Beca Guggenheim en 2008, un Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2018.

—Cada uno tendrá sus propias pautas, pero para mí la razón de escribir es que necesito escribir. No hay ninguna otra. Como una necesidad biológica: de poder entender, entenderme, contarme las cosas. No soy capaz, y más que una cualidad es una limitación, de pensar por mí mismo. Tengo que coger un lápiz y un cuaderno y escribir, después leer a ver qué es lo que yo estoy pensando, de encontrar en las palabras lo que estoy tratando de pensar. Es una necesidad, y si no existe esa necesidad no tengo ningún otro motivo para escribir. Si fuera disciplina no lo haría. Si el golf me apasionara más, me dedicaría a jugar golf en vez de dedicarme a escribir. Es una pasión y una necesidad y una forma de conocimiento. Es una manera de aclararme a mí mismo. Me he pasado toda la vida tratando de aclararme a mí mismo y vea la clase de confusión en la que ando.

***

En un video que flota en YouTube, Darío Jaramillo aparece sentado en una mesa sobre un escenario del Centro de Exposiciones y Convenciones de Medellín. Ocupa un plano medio: el pelo negrísimo, las gafas cuadradas, de marco oscuro, camisa manga larga blanca. Una sonrisa leve, apenas esbozada. Es 24 de mayo de 1989. Tres meses atrás había perdido el pie derecho, un detalle que no alcanza a verse en el video. Tampoco sus muletas, ni el hecho de que todavía no tuviera prótesis. Está sentado con todas las miradas encima, después de haber ganado el premio como el autor del mejor verso de amor de la poesía colombiana en el festival «La poesía se toma la palabra», organizado por la Casa de Poesía Silva, a cargo de su amiga María Mercedes Carranza.

Antes de anunciar a Jaramillo como ganador, ella leyó un manifiesto sobre la poesía y su valor en un país que, en ese preciso momento, bordeaba el colapso. Luego, en una gráfica azul, tembloroso en letras blancas, apareció el verso ganador, y debajo los finalistas. El primer puesto fue para «Poema de amor N.º 1», de Darío Jaramillo Agudelo. Debajo suyo, tres de sus maestros: el «Ritornelo» de León de Greiff, el «Nocturno» de José Asunción Silva, y «Amor», de Carlos Castro Saavedra. El auditorio es oscuro, y en el video alcanzan a verse, aplaudiendo sin compás, al periodista Álvaro Castillo y a un Ramón Gómez Jattin que luce una guayabera apretada y se resiste a celebrar mirando un punto fijo en el suelo.

—Yo siempre he pensado ese concurso como una forma de consolarme. En ese momento yo estaba en una clínica, llegué en muletas y con pata de palo, todavía no tenía la prótesis. Cuando de pronto…

Entonces el aplauso amainó, Darío Jaramillo sonrió sin dejar de mirar las hojas con su poema victorioso, se rascó la cabeza con la mano derecha. «Poema de amor N. 1», anunció. Luego contuvo otra sonrisa. «El que ganó fue el otro». Otro aplauso, una ovación discreta. Y entonces el poema.

El amor, como escribió en Historia de una pasión, es su cruz, su lugar común. La sombra almidonada del poeta de los versos de amor lo ha perseguido durante muchos años. Él ha insistido que fueron un puñado de poemas nomás, escritos durante los días más febriles de un romance al que luego le dedicó, entero, un poemario sobre el olvido. Y que su obra es, sobre todo, un mosaico de temas, géneros varios.

Margarita Valencia —editora, profesora, crítica— es una de las pocas amigas cercanas de Darío Jaramillo. Lo ha visto henchido de afecto, y ha soportado sus embestidas de cariñosa perfidia. Comparte con él una capa ácida de humor y sarcasmos que ebulle de tanto en tanto. «Yo conozco a Darío, sobre todo, como novelista, y lo tengo como poeta entre los miembros de su generación —dice desde una cabina de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá—. Tiene muchos poemas de amor, que yo creo que es lo que más le gusta a la gente, seguramente yo incluida, pero también tiene otros poemas. Por ejemplo, esa colección de poemas de Bogotá, los poemas de gatos. Es un poeta más bien íntimo. No es un poeta grandilocuente ni con preocupaciones sociales. De hecho, Darío es más versátil como narrador que como poeta: ha tocado más puertas, ha hecho más cosas raras».

«Si tú lo piensas, Darío es como uno de esos tipos renacentistas —dice desde Santo Domingo el poeta dominicano Frank Báez, amigo de Darío Jaramillo—. Está en todo. Es uno de los mejores reseñistas de Colombia, con una consistencia increíble. Cuando se saquen sus libros de reseñas, si se sacan, serían varios tomos. Y como poeta, bueno. Tú puedes decir que hay mucha diversidad en su poesía, pero también contundencia, intensidad. Son poemas que te llegan y punto, no hay que buscarle otra vuelta. Darío tiene una honestidad y una fuerza que es muy difícil de emular. Por eso es que su poesía le llega a todo el mundo. Los poetas lo envidian, ¿no? Es muy raro. No sé si te ha pasado que estás scrolleando en Instagram y de pronto te aparece una mujer y te lee un poema de Darío. Y gente que no tiene nada que ver con literatura, ni con los libros, ni nada parecido».

Gente que no tiene que ver con literatura, ni con los libros, ni nada parecido: gente que recita y enseña y rastrilla y endulza y memoriza esos poemas que casi siempre son poemas de amor. Su cruz, su lugar común.

***

En junio de 1985, Belisario Betancur, presidente de Colombia, llamó varias veces a Darío Jaramillo a ofrecerle la Subgerencia Cultural del Banco de la República, cuya función principal era dirigir la red de museos y bibliotecas más grande y prestigiosa del país. Sólo lo tenía a él como opción: lo conocía por referencias cruzadas de su padre, don Alfonso Jaramillo. El presidente insistió hasta que contestó y aceptó almorzar en el Palacio de Nariño. El poeta reemplazaría a Juan Manuel Ospina en el cargo, y su nombramiento dependía de que Hugo Palacios, el gerente general del banco, propusiera su nombre. Ospina fue compañero suyo en la Javeriana. Palacios, uno de sus profesores. El 16 de julio de 1985, Jaramillo, de treinta y ocho años, se posesionó en la Subgerencia. Ese mismo día decidió dejar de reseñar libros para el Boletín Cultural y Bibliográfico, la revista cultural del Banco de la República.

La primera impresión que tuvo es que no duraría mucho en el cargo. Alquiló una habitación en el Hotel Tequendama pensando que no estaría en Bogotá demasiado tiempo. Pero se quedó durante veintidós años. Una vez llegó a la edad de jubilación, sesenta, se retiró, pagó la cuenta respectiva del hotel, bajó la persiana y se marchó.

Desde la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Darío Jaramillo gestionó la vastísima Biblioteca Luis Arango, impulsó la creación de la Biblioteca Virtual, lideró una red de museos que incluye el Museo del Oro, la Casa de la Moneda y otros de su tipo en varias ciudades, amplió las colecciones de arte con donaciones como la de Fernando Botero, gracias a la cual abrió el Museo Botero y luego el Museo de Arte Miguel Urrutia, y coordinó un programa nacional de conciertos que hoy protagonizan, sobre todo, jóvenes intérpretes.

—Ese trabajo lo que tenía, o lo que tiene, es gente enamorada de lo que hace. Mi trabajo era asignar recursos para proyectos que tiene cada área. Cuando nos reuníamos siempre resultaba que no había recursos suficientes para todo lo que querían hacer. Siempre digo que el administrador cultural, al contrario de lo que dice la historia sobre la administración, no necesita que lo empujen, sino que hay que atajarlo. En eso sí tengo mentalidad de tendero antioqueño.

La metáfora de la tienda la repetirá varias veces en entrevistas y notas y semblanzas. Que su labor era regatear, pedir rebajas, frenar impulsos. Que llegaba con empanadas y donas para la oficina entera. Que rechazó tener carro oficial con chofer hasta que ya no pudo hacer más la caminata del hotel hasta el edificio Vengoechea, en el centro de Bogotá, donde quedaba su oficina. Que era otro cuando hablaba de literatura o se reunía con colegas: increíble que el mismo sujeto frío y distante fuera capaz de escribir esos poemas. Que logró sacar a la Subgerencia Cultural del anonimato y convertirla en la red cultural más poderosa e influyente del país. Que para eso había que ser amable y de buenas formas, pero también duro, puntillosamente feroz. Que mientras terminaba tazones de café con seis cubos de azúcar era capaz de fulminar a quien lo irritaba o le incumplía o le insistiera de más.

«Es un terco, un dictador, no es suave, en muchas cosas es autoritario, cortante, un ser duro, estricto —comentó Ángela Pérez, pupila y quien ahora ocupa la Subgerencia Cultural, en el reportaje A punto de desvanecerse, de Melissa Serrato—; pero es algo que yo respeto mucho porque los que son fuertes tienen algo que defender».

«A veces mucha gente lo ve como que es algo despótico con alguno de los subordinados y subordinadas, sobre todo. […] A veces perdía la tranquilidad y le gritaba a la gente», dijo, en el mismo reportaje, Jorge Orlando Melo, historiador y exdirector de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

También hubo críticas de colegas, artistas e intelectuales. En mayo de 1988, Jaramillo y la directiva de la Biblioteca Luis Ángel Arango fueron acusados de censurar exlibris eróticos y obras de arte de las colecciones. «La Biblioteca Luis Ángel Arango está haciendo historia. Es la primera vez que una biblioteca, en lugar de ser censurada, es la que censura», escribió Eduardo Serrano en El Tiempo. «Numerosas son las quejas acerca del carácter antidemocrático de los actos del Puntero Derechista de la Palabra y Presidente por Elección Popular del Verso más Enamorado, a quien sólo el Congreso de la República puede preguntar cómo, por qué, cuándo y dónde reparte las colinas de dinero que tiene presupuestado el Banco cada año para su sector cultural», apuntó en una nota de La Prensa de 1994 el poeta Harold Alvarado Tenorio.

Al final, la metáfora de la tienda le habrá funcionado. Cuando Darío Jaramillo dejó la Subgerencia Cultural en agosto de 2007, el eco general fue el del aplauso, y él, por su parte, se prometió a sí mismo no volver nunca a la función pública.

—El día que me fui no miré para atrás. Inclusive, yo me quise ir dos años antes de haberme retirado. Fui a renunciar, le dije al gerente que me quería ir. El gerente me preguntó por qué. «Quiero dormir hasta tarde», le dije, como para hacer el chiste. «Llegue a la hora que quiera, lo necesito más tiempo», me respondió. Yo tenía cincuenta y ocho años, cuando cumplí sesenta llamé al gerente y le dije ya, llegué hasta aquí, no quiero estar más aquí, quiero estar con mi tiempo para mí. Y así fue.

***

Al final de la tarde del domingo 26 de febrero de 1989, mientras abría la puerta de la finca del arquitecto Fernando Martínez Sanabria para darle paso al carro que los devolvería de Sopó a Bogotá, Darío Jaramillo pisó una carga de explosivos enterrada junto al portón de entrada, voló más de seis metros y cayó semiinconsciente, herido por quemaduras en las manos y los brazos, y con el pie derecho hecho un magma de carne calcinada y sangre y humo. Martínez Sanabria y el curador y crítico de arte Juan Camilo Sierra, que también estaba en el carro junto con dos empleados de la finca, subieron a Darío Jaramillo a la parte trasera. Escucharon sus indicaciones, tenues debajo del desconcierto. Pidió que lo llevaran a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, y que le dijeran a Margarita Castillo, su secretaria, que se hiciera cargo de los protocolos en el Banco de la República, pero que, sobre todas las cosas, no les contara nada a sus padres. Sierra llevaba un casete de piezas de piano de Chopin en el bolsillo de la camisa. Lo insertó en el reproductor esperando atemperar la tensión. Atravesaron la autopista Norte atestada de carros y eucaliptos siniestros. En la clínica, Darío Jaramillo fue remitido directamente a cuidados intensivos, donde duraría inconsciente una semana. Llegaron visitas, mensajes de apoyo, su secretaria y sus compañeros de la Subgerencia, y luego, cuando finalmente pudo hablar con ellos, sus padres. Entonces fueron hilándose los motivos, las circunstancias: la bomba la habían puesto unos antiguos empleados de Martínez Sanabria como retaliación por haberlos despedido, las manos y la pierna izquierda hervían con quemaduras de grado grave, el pie derecho quedó prácticamente exánime, y el exceso de antibióticos estaba provocando una infección por hongos. Hubo reuniones, juntas médicas entre profesionales de la clínica, del banco y el médico familiar. Las alternativas eran pocas: había que amputar. En la Semana Santa de 1989, finalmente, y luego de larguísimas intervenciones para extraer esquirlas de césped filoso y rastros de pólvora, Darío Jaramillo perdió su pierna derecha. Permaneció dos meses en la clínica, viendo películas de cine B en el televisor del cuarto, inventándose y escuchando chistes sobre su pierna ausente —«Cómo será de malo el Medellín que hasta sus hinchas son mochos», le escribió un amigo desde Nueva York; «Estoy que bailo en una pata», respondió en una llamada—, sintiendo por primera vez el dolor, distribuido con obcecación a lo largo del día, que lo acompaña desde entonces, imaginando poemas que apenas podía recordar: escribir y leer era imposible. Un analista le dijo que estaba preocupado por él porque no le había hecho el respectivo duelo a su pierna: le escupió una carcajada en la cara. Escribió, como pudo, unos versos: «Tengo contra la muerte un dolor en el pie que no tengo, / un dolor tan real como la muerte misma / y unas ganas enormes de caricias, de besos, / de saber el nombre propio de un árbol que me obsede, / de aspirar un perdido perfume que persigo…». Dicen sus antiguos empleados en la Subgerencia, un par de amigos, los recuentos biográficos y su misma voz que ahí, después de esa herida y ese vacío nuevo, se recluyó más, se silenció más, se endureció más. Él vio, en esa lentitud nueva, una oportunidad para escribir más, para defender con mejores argumentos el tiempo de su literatura. La vida pública y los rigores sociales de su oficio quedaron relegadas a lo necesario. «Después de la cortada de mi pata hay un momento en que el dolor no deja» dirá, treinta y cinco años más tarde, desde su apartamento en Bogotá. También dirá que, sin la amputación ni la paciencia que le exige la prótesis norteamericana que debe ajustarse cada tanto, no habría tomado conciencia de la urgencia de ir lento. Dirá, esta misma tarde: «La posición más cómoda era estar sentado, lo que me dio también elementos físicos para reivindicar mi apostolado por ir despacio». Dirá: «Yo voy despacio, posiblemente vaya más rápido que muchos, pero en mi velocidad frente a la velocidad del mundo, yo creo que voy muy despacio, sin prisa». Dirá: «Ese es el verdadero, el peor pecado capital: la prisa».

Y algún pinchazo remoto le tuerce la última mueca.

***

—¿Lo visita mucha gente?

—En verdad tengo pocos amigos. Nunca he tenido muchos amigos. A esta casa viene muy poquita gente.

Vuelve a la ventana que mira a la carrera Séptima y menciona a los pocos amigos que lo visitan: la escritora Yolanda Reyes, el poeta Frank Báez, la editora y crítica Margarita Valencia, su editor, Manuel Borrás, Ángela Pérez, la sucesora de su cargo en la Subgerencia Cultural del Banco de la República, el poeta cartagenero Rómulo Bustos, y el exvicepresidente Gustavo Bell. De vez en cuando un periodista, un poeta joven. Pero luego, insiste, vuelve a la cúpula de su silencio, protegiéndola de todo quiebre.

«Darío es tan lindo. Pero puede ser muy muy malvado —dice, pura gracia, Yolanda Reyes, columnista y promotora de lectura, desde una oficina en Espantapájaros, su librería y centro infantil en el norte de Bogotá—. No hace concesiones. Es una persona increíblemente inteligente, con una gran capacidad de sutileza. Es capaz de voltear las cosas que cualquiera ve. Es sentencioso. Hablando de alguien dice: “Fulanita piensa mejor que yo cuando piensa como yo. Cuando piensa como ella piensa muy mal”. Aforismo puro».

«Yo no creo que nadie que conozca a Darío y lo quiera dirá que es un hombre dulce y encantador —dice Margarita Valencia—. Es un hombre con opiniones contundentes, muy ponzoñoso cuando se lo propone, y también el mejor amigo del mundo, que no son facetas iguales de la vida. Claro, él es una persona absolutamente maravillosa y genial. Y le ha gustado toda la vida cultivar una reputación de tipo muy antipático y distante, pero no es verdad, es un hombre ultrasocial. Le gusta muchísimo la gente. Tiene una cantidad ridícula de amigos. Y además, y eso sí es una teoría sobre Darío que tengo por escrito en alguna parte, es una de esas personas que ha servido como un hub literario en América Latina, lo cual le demuestra a usted la cantidad de gente que conoce. Es un creador natural de redes y un prescriptor. Lo hizo toda su vida. Y ahora que está encerrado en su casa sigue haciéndolo».

Lo que sigue haciendo en su casa: comentar libros, leer, leer desquiciadamente, regalar los libros que va leyendo, organizar un almuerzo, un café, espantar el dolor del cuerpo, su porfiado sosiego.

—¿Y escribe más ahora?

—Estoy escribiendo más o menos lo mismo de siempre. Sí leo más, pero escribiendo más o menos lo mismo.

—¿Cómo qué?

—Ahora mismo estoy preparando un libro, una antología. Me encantan las antologías. Esta es una antología de aforismos sobre la escritura. En otras palabras, tratar de hacer un taller de escritura pero solamente con aforismos. Ha sido apasionante el trabajo.

La última exhalación tras esa frase dice bueno, está bien, hasta aquí llegamos.

—Yo creo que hasta aquí está bien, ¿no?

Se pone de pie, camina sin prisa, abre la puerta y la cierra despacio, como temiendo despertar a alguien o romperla. Él dirá que le espera una tarde de lectura, quizá llegue una visita que no espera. Afuera seguirá lloviendo puntualmente durante un par de horas más.