Antes de convertirse en objeto de ciencia, frontera estatal, mercancía turística o enclave geopolítico, las Galápagos fueron, durante siglos, escenario de un equilibrio silencioso. Tortugas gigantes, lobos marinos, aves incapaces de volar e iguanas marinas existían en un tejido de vida que no necesitaba palabras humanas. Allí, como si hubieran sido puestas por la mano de un dios primordial, las tortugas han llevado en sus espaldas no solo su caparazón, sino un vestigio vivo de tiempos remotos.

Es desde esa tensión, entre la memoria biológica de los antiguos habitantes y las imposiciones humanas que transforman el archipiélago, que el libro nos invita a leer las Galápagos como un territorio en una encrucijada, en la que está en juego no solo la vida de las islas, sino también la posibilidad de imaginar otros futuros para el planeta.

De las diferentes significaciones de la vida en las Galápagos

Si algo nos revela la lectura de La mirada imperial puesta en Galápagos es el incesante proceso de transformación del sentido de la vida en las islas y del habitar en ellas. A lo largo de la historia, distintos seres —tortugas, aves, iguanas, lobos marinos, plantas, insectos— han otorgado a este archipiélago un significado singular, que ha guiado sus modos de existencia y de convivencia en aquel territorio.

Durante milenios, estas islas han sido asiento y refugio de innumerables formas de vida que aún persisten, a pesar de las alteraciones introducidas por la presencia humana. Ello ocurre, quizá, porque para cada comunidad de seres las Galápagos no son un mismo lugar, sino una pluralidad de mundos posibles: para las tortugas, el espacio del retorno y la continuidad; para las aves migratorias, una escala efímera; para las especies endémicas, el único horizonte; para los lobos marinos, un lecho abierto al juego y al descanso; para las iguanas marinas, un acantilado que se hunde en alimento. Cada especie funda, a su modo, una geografía del sentido.

Reconocer esta multiplicidad resulta esencial para comprender la encrucijada actual de las Galápagos. Ello implica desplazar la mirada exclusivamente humana —la de científicos, funcionarios, empresarios o estrategas del poder geopolítico— y situar en el centro a quienes, sin discursos ni mapas, han territorializado milenariamente las islas: los seres no humanos que allí han construido y compartido sus vidas. En este gesto, se abre la posibilidad de entender las Galápagos no solo como patrimonio natural, sino como una constelación de mundos interconectados cuya voz incide, todavía, en el curso de la vida en el planeta.

Primera encrucijada: desacralización – sacralización de las Galápagos

Lo que podría sonar como un «sin sentido», atribuir significación sagrada a comunidades no humanas, adquiere, sin embargo, plena validez en el debate actual. Así lo muestra la bióloga ecuatoriana Anamaría Varea, especialista en ecología y conservación de especies en Galápagos, quien, al describir la vida de las especies que estudia en las islas, nos recuerda un pecado original de la ciencia moderna: haber nacido como acto de desacralización de la naturaleza.

Desde Francis Bacon, la ciencia estableció como premisa la separación radical entre sujeto y objeto, entre observador y mundo observado. Ese distanciamiento dio lugar a la objetivación de la vida y a la expulsión de toda dimensión simbólica, relegada a los cielos, los infiernos o, en el mejor de los casos, a la “metafísica”. Bajo esta lógica, lo sagrado quedó fuera de toda labor científica.

Con este espíritu llegó Charles Darwin a las Galápagos en septiembre de 1935. Su mirada se orientó a observar, clasificar y concluir; es decir, comprender la vida como proceso de adaptación y transformación corporal frente a condiciones objetivas del ambiente. De allí surgió la célebre idea de la «supervivencia de los más aptos», que luego se trasladaría, con facilismo, al campo de las sociedades humanas. En esta perspectiva, las islas aparecían como un escenario ideal: territorio «vacío» de significación humana, donde la vida podía ser observada sin interferencias «sagradas».

Pero la condición simbólica de un lugar nunca es irrelevante. Para cualquier sociedad, declarar un espacio sagrado expresa un sentir-pensar colectivo que lo incorpora al tejido de su territorialización. Esa dimensión, negada por la ciencia moderna, emergió en la propia experiencia de Varea: tras años de investigación y convivencia como guía en las islas, percibió en ellas una energía inexplicable, visible en el fluir de las comunidades no humanas. Una fuerza que le revelaba a las Galápagos como un santuario: lugar venerable, inspirador de respeto y devoción.

He allí la contradicción. Desde Darwin hasta hoy, la ciencia y la tecnociencia occidentales han mantenido como premisa excluir cualquier atribución de sacralidad a las Galápagos, considerándola un residuo «no científico» propio de la imaginación o del mito. Sin embargo, la experiencia vital de quienes habitan o estudian profundamente el archipiélago devuelve a la superficie otra comprensión: la de un espacio que expresa, en términos de Humberto Maturana y Francisco Varela, la autopoiesis de un planeta vivo, autónomamente capaz de generar y regenerar la vida. Con este concepto, los biólogos chilenos se refieren a la capacidad de los sistemas vivos de producir y reproducir sus propios elementos y procesos, es decir, de sostener la vida desde dentro sin depender de un control externo

Esta es, entonces, la primera gran encrucijada de las Galápagos: entre el gesto moderno que las convirtió en laboratorio objetivo de la ciencia y la vivencia profunda que las reconoce como santuario, lugar sagrado de la vida en la Tierra.

Segunda encrucijada: la utilidad territorial de las Galápagos

Un segundo momento histórico redefine el sentido de las Galápagos, distinto al que han sostenido por milenios las comunidades no humanas que aún persisten en las islas, resistiendo y reexistiendo a pesar de las transformaciones impuestas por los hombres. Esta nueva significación surge con la formación de las repúblicas latinoamericanas tras la independencia de España, en el proceso de delimitar fronteras nacionales. En el caso de Ecuador, las islas pasan a ser parte de la definición de sus límites territoriales, una lógica en la que las memorias vivas de tortugas, lobos marinos, aves e iguanas no cuentan, aunque sean ellas las que han tejido la más larga memoria del archipiélago.

Más tarde, a los límites republicanos se añadirá la figura de las «plataformas continentales», ampliando la soberanía hacia el mar y el subsuelo. Cada isla o promontorio se convierte así en un punto de expansión: su sola existencia genera un perímetro de dominio marítimo, unos 22,5 kilómetros hacia afuera y hacia abajo, que aumenta la extensión del Estado. De este modo, las Galápagos adquieren una utilidad estratégica que trasciende lo biológico o lo simbólico: se transforman en herramienta de expansión soberana.

A esa utilidad se suma el orgullo criollo de exhibir a las islas como cuna de una de las grandes teorías científicas europeas sobre el origen de las especies, o como fuente de inspiración literaria para figuras como Herman Melville. Sin embargo, más allá de estas resonancias culturales, lo decisivo es que las Galápagos pasan a tener un valor de uso en la lógica republicana: son territorio útil, capitalizable, incorporado al dominio del Estado.

Aquí aparece la segunda gran encrucijada de las Galápagos: ser concebidas no como un archipiélago vivo y autónomo, sino como un objeto de soberanía, un bien cuya función es generar provecho material para la república que lo administra. En ello se expresa otro de los fundamentos de la ciencia moderna de Bacon: el conocimiento debe producir utilidad. Así, el valor de las islas queda reducido a su productividad y su rentabilidad, prolongando la objetivación y desacralización de la naturaleza.

Tercera encrucijada: la mercantilización del santuario

Durante siglos, las tortugas recorrieron las islas seguras de que solo serían recibidas por el saludo de los albatros en lo alto, las gaviotas en la costa, los pingüinos en las rocas y los roncos bramidos de los lobos marinos. Su andar lento no se debía al peso de la coraza, como suelen pensar los humanos, sino a un secreto compartido: ellas caminan al pulso silencioso de la tierra. Por eso, cada trayecto se convierte en memoria.

Hasta no hace mucho, para las tortugas, los humanos eran visitantes escasos, pasajeros ocasionales en la soledad del archipiélago. Pero un día, casi sin entender por qué, los vieron multiplicarse: ya no llegaban solo en embarcaciones, sino en aviones cada vez más frecuentes, cuyo estruendo asusta a las aves, ensordece a los lobos, enerva a los pingüinos y altera la calma de todas las especies que habían tejido la vida de estas islas silenciosas.

El historiador y antropólogo ecuatoriano Pablo Ospina Peralta lo señala con claridad: el crecimiento poblacional del archipiélago no obedece a un aumento natural de nacimientos, sino a la inmigración desde el continente, impulsada por un turismo desbordado que exige más trabajadores, más materiales, más servicios. A su vez, ese turismo vuelve a las islas dependientes de fuentes energéticas y materiales externas, multiplicando vuelos y transportes que terminan por afectar a sus comunidades no humanas, cuya singularidad, antes reconocida como valor ecológico, es reducida a simple atractivo comercial.

De este modo, la conservación misma de las Galápagos se ha subordinado a la lógica del mercado turístico. Y aquí radica la tercera gran encrucijada: el santuario se convierte en mercancía. El crecimiento económico que asegura la «utilidad» del archipiélago implica, al mismo tiempo, una profunda alteración de su espacio vital y una amenaza creciente para las especies endémicas, milenarias y vulnerables que lo han habitado.

Cuarta encrucijada: geopolítica y destrucción de la vida en Galápagos

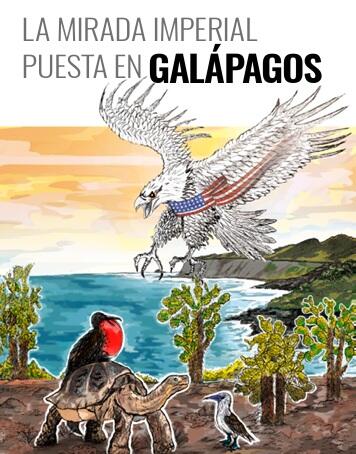

Por encima de todas las encrucijadas mencionadas, no solo por el tipo de acuerdos suscritos y sus implicaciones políticas y territoriales, sino sobre todo por el poder de destrucción que su ejecución acarrea, se encuentra aquella que incorpora a las Galápagos en el actual escenario de disputa geopolítica por la hegemonía mundial entre grandes potencias económicas y militares.

En este sentido, El economista ecuatoriano Alberto Acosta —exministro de Energía y Minas y expresidente de la Asamblea Constituyente (2007–2008), defensor del Buen Vivir y crítico del extractivismo— ofrece un análisis descarnado: por un lado, evidencia el vaciamiento de significado del concepto de «soberanía» territorial de los Estados-nación hasta prácticamente hacerlo desaparecer; por otro, revela la ausencia total de toda referencia a las comunidades no humanas originarias de las islas. Acosta apenas las menciona, y no porque las ignore, sino porque, en este escenario, ellas no tienen nada que decir o aportar. Dicho de otra forma, en un contexto de lucha geopolítica entre el imperialismo de los Estados Unidos y la emergencia del poder no menos imperial de los chinos, las Galápagos solo constituyen un pequeño espacio desde donde los Estados Unidos pueden establecer una plataforma para movilizar sus fuerzas así como para controlar o contener el desplazamiento de su enemigo chino. En el tablero de la geopolítica, donde se enfrentan el imperialismo estadounidense y el poder emergente, no menos imperial, de China, las Galápagos no son más que un enclave desde donde Estados Unidos puede instalar plataformas militares para movilizar tropas, controlar rutas estratégicas y contener a su adversario. Cuando lo que está en juego es la definición de quién dominará el mundo, las tortugas gigantes y las demás especies de las Galápagos sobran.

En este marco, lo «útil» ya no radica en las especies originarias ni en su valor ecológico o científico, ni siquiera en sus posibilidades económicas o comerciales. Lo «útil» está en el territorio mismo, en su posición estratégica para la guerra. La decisión del actual gobierno ecuatoriano de ceder las Galápagos a Estados Unidos para la construcción de bases militares no es solo un acto de sumisión colonial: es también el síntoma de la disolución progresiva de los Estados-nación tal como los conocimos en el siglo XX.

Las estructuras estatales latinoamericanas, más allá de la ideología proclamada por sus gobiernos, sea de derecha o de izquierda, han sido cooptadas por las corporaciones. Por eso no resulta sorprendente que un gobierno «progresista», como el kirchnerista en Argentina, haya entregado territorios a China para proyectos de investigación aeroespacial, ni que el gobierno de derecha de Daniel Noboa permita a Estados Unidos usar las Galápagos para vigilar el Pacífico y controlar el canal de Panamá. Ambos casos responden a la misma lógica de sometimiento colonial corporativo.

Tal como el libro muestra a lo largo de sus páginas, la colonialidad de las islas ha transitado una ruta clara: desde la mirada asombrada de Darwin ante la capacidad de autopoiesis de las especies no humanas, milenariamente presentes en las Galápagos, hasta su vaciamiento de significado por parte de la modernidad capitalista occidental, que ha reducido la vida a su utilidad. Así, el valor de lo «útil» ha ido mutando: de la ciencia a la soberanía territorial, de la materialidad económica a la utilidad estratégica en la guerra.

Sin embargo, en este desplazamiento, las tortugas continúan avanzando con su lentitud milenaria. Y quizás, a menos que la civilización humana aprenda algún día a escuchar su lenguaje, que no es otro que el de la propia Tierra, terminarán por desaparecer junto con el sentido profundo de la vida en las Galápagos.

En definitiva, La mirada imperial puesta en Galápagos va más allá de un ejercicio académico ni un compendio de diagnósticos históricos: es, ante todo, una herramienta de lucha política y simbólica por el futuro del archipiélago. Al devolver a las islas la densidad de sus múltiples significaciones, desde la vida de las especies no humanas hasta los embates del extractivismo turístico y la geopolítica militar, el libro interpela directamente la manera en que pensamos la soberanía, la conservación y la justicia ecológica. Su lectura nos recuerda que defender las Galápagos hoy no es únicamente preservar un santuario natural, sino disputar el sentido mismo de la vida frente a la lógica utilitaria y mercantil que amenaza con borrar la memoria lenta y persistente de las tortugas.

Título: La mirada imperial puesta en Galápagos

Edición: Alberto Acosta, Elizabeth Bravo, Esperanza Martínez, Ramiro Ávila

Autorías: Esperanza Martínez, Ramiro Ávila, Anamaría Varea, Pablo Ospina Peralta, Alberto Acosta, Luis Córdova-Alarcón, Elizabeth Bravo, Anne Theissen, María Rosa Yumbla, Ronald Herrera Sánchez

Diagramación: Soledad Jácome

Portada: Dennise Agurto

Editorial: Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)

Fecha de publicación: Junio, 2025

📥 Puedes descargar gratuitamente el libro aquí.

(*) Marcos Colón es profesor de Medios de Comunicación y Comunidades Indígenas de la Iniciativa de las Tierras Fronterizas del Suroeste en la Escuela Walter Cronkite de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad Estatal de Arizona. Es autor del libro La Amazonía en tiempos de guerra (Planeta, en imprenta) y organizador del libro de ensayos Utopias Amazónicas (2025).