«Para Isabel, a ver si por fin se lo lee», dice la dedicatoria de mi copia de Sin remedio.

Es la edición de Alfaguara que en la portada tiene una foto en blanco y negro de un hombre de espaldas caminando frente al Teatro Libre de Chapinero. Una reimpresión de 2007 que yo no leí sino varios años después.

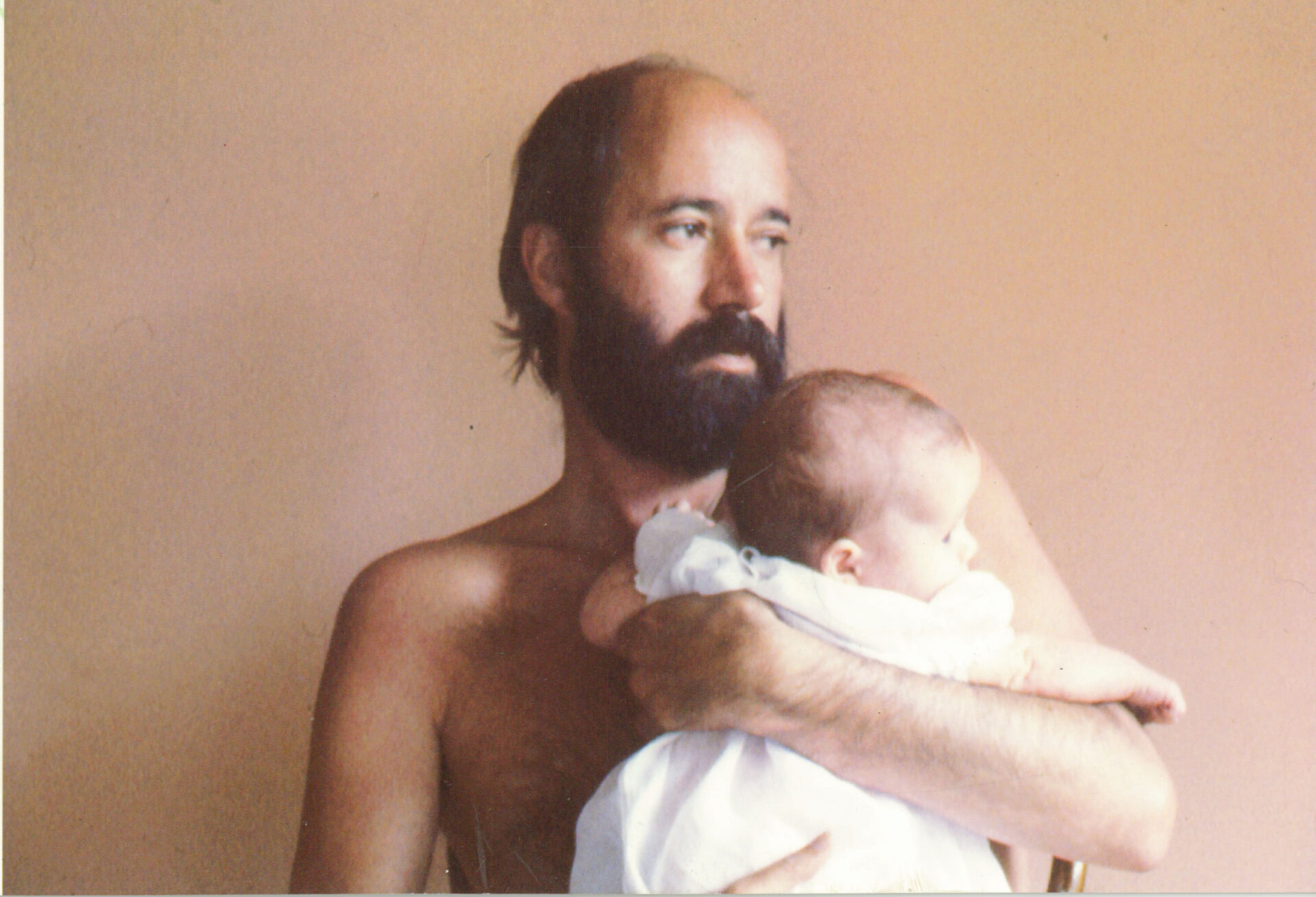

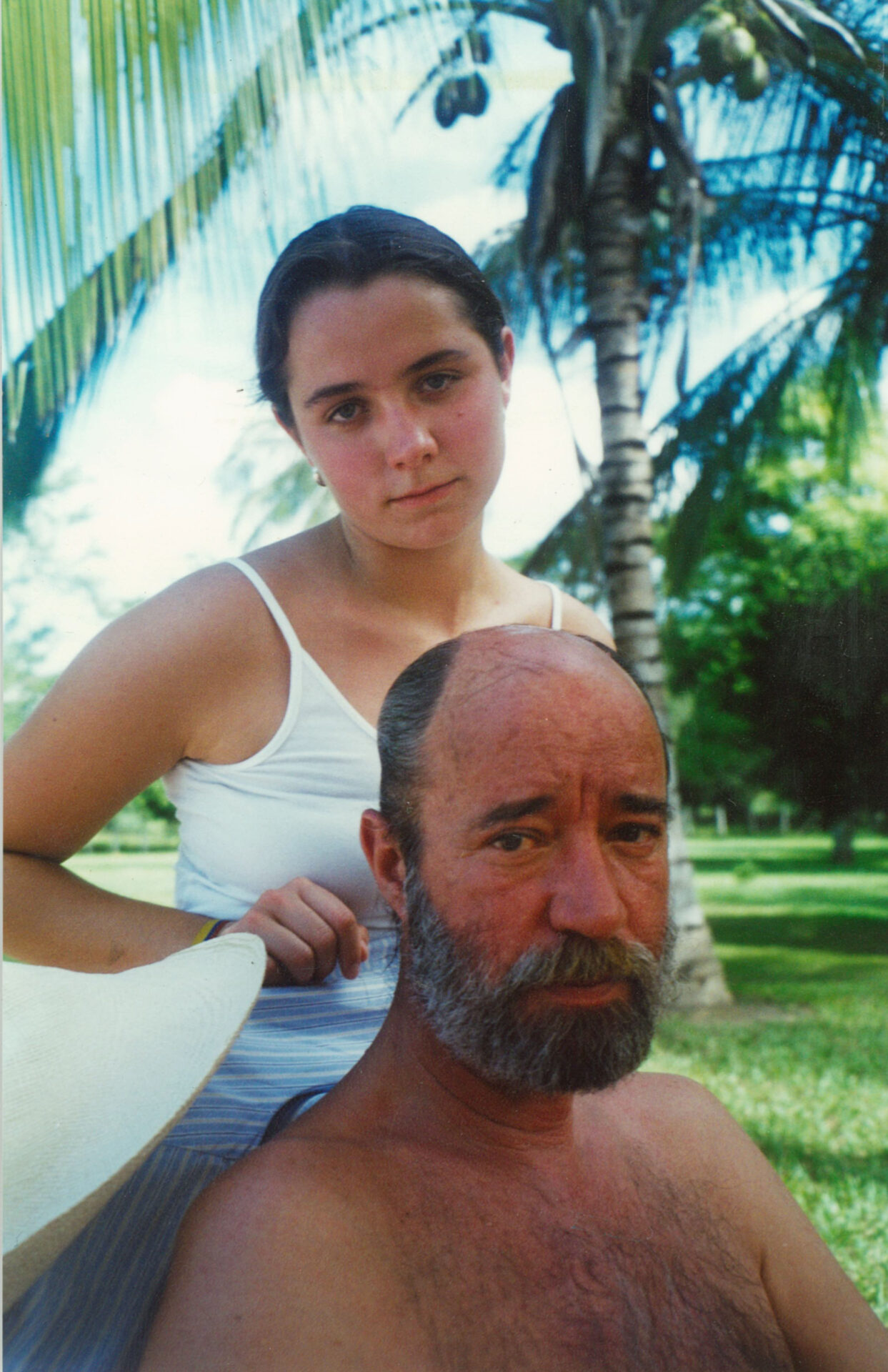

Mi papá me molestaba porque decía que yo no lo leía, y casi todas mis copias de sus libros tienen variaciones de la misma dedicatoria. Pero no es que me demorara en leerlo, es que el libro —que está cumpliendo cuarenta años— es mayor que yo, entonces siempre iba a ser Sin remedio el que me iba a tener que esperar a mí, a que yo estuviera lista para él. (Isabel en invierno, en cambio, sí lo leí —me lo leyó mi papá— apenas salió en 1989).

Eventualmente leí Sin remedio y eventualmente empecé a leer sus columnas todas las semanas. Y ahora, haciendo una recopilación de su trabajo para organizar un archivo de toda su obra, los cuarenta años de escritos que no había leído antes son montañas virtuales y literales de artículos, columnas, ensayos y caricaturas que tengo que revisar.

Ya han pasado más de diez años desde que leí Sin remedio por primera vez y no me acuerdo de los detalles de la trama, entonces cojo el libro y empiezo a releerlo a saltos. Suena como él. Me hace falta. Se me hace un nudo en la boca del estómago. Dejo el libro de lado y con él la escritura de este texto. Después vuelvo.

Y el llamado insistente de la vejiga, como un tamborileo. [Ignacio] se levantó con un suspiro. Empezó a caminar hacia el baño, mirando fascinado el juego de vaivén de los tendones bajo la piel de sus pies descalzos. Apoyaba el talón primero, sin verlo, sin sentirlo y luego toda la planta, sintiendo la blandura de la alfombra en el arco del pie, por último los dedos se pegaban unánimes al piso, como ventosas rosadas, y los tendones, que tal vez eran más bien huesos metacarpianos, estiraban la piel y la hacían blanquear sobre el gris pardo de la alfombra; pero ya venía el otro pie de más atrás, lanzaba sus propios dedos unánimes contra el piso, sus metacarpos, sus metatarsos: la monotonía terrible de la naturaleza. Orinó con unción. De niño era capaz de enviar el chorro a cuatro metros. Y ahora ya no. He vivido.

En muchas cosas mi papá era Ignacio. Literalmente, Antonio Ignacio Isidro (del perpetuo Socorro, en la partida de bautismo, aunque no en la cédula). Vuelvo al libro.

Leyó por cuarta vez, quizás por quinta vez: jabón de crema con Eucerit (sustancia afín a la piel) que limpia y cuida la piel de todo el cuerpo, dejándola delicadamente suave. A los treinta y un años Rimbaud no sólo estaba muerto, sino que había renunciado por completo a la literatura, esa falacia: crema afín a la piel. Halló otro texto: nueva fórmula de componentes activos que proporcionan humedad y la incorporan a la piel. Verificó: no había ningún error: eran dos textos diferentes, dos productos distintos, dos frascos. Y otro más: crema renovadora. Y otro, en francés: lait de beauté. Qué poca variedad ofrece la literatura.

Ignacio Escobar está parado en el baño leyendo una y otra vez los tarros de crema de su novia Fina. Igual que mi papá que me decía que no me pusiera camisetas con letreros porque iba a pasar el día leyendo el letrero de la camiseta una y otra vez.

Spice Girls. Spice World. Spice Girls. Spice World. O Levi Strauss & Co. O Tommy Hilfiger. O Calvin Klein. O cualquier otra de esas marcas de mi adolescencia en los noventa.

Pero al mismo tiempo mi papá no era Ignacio y cuando los periodistas le hacían la pregunta de rigor sobre si él era Ignacio lo negaba.

Ignacio se la pasaba todo el día metido entre la cama todo el día sin hacer nada, mirando las arrugas de las sábanas y llamándose poeta por unos versos que improvisaba de vez en cuando. Era un niño rico e inútil de la alta sociedad.

Mi papá nunca fue ni rico ni inútil. Empezó a hacer caricaturas para la revista Cromos a los quince años y siguió publicando artículos y dibujos por sesenta años, incluso en sus últimos días en la clínica estaba tomando notas para un artículo sobre la salida de Estados Unidos de Afganistán.

La gente se suele quedar en la comparación superficial. Piensan que porque Ignacio Escobar pertenecía a la «oligarquía» colombiana y Antonio Caballero «también», entonces son la misma persona. Creen también que la sociedad colombiana se divide en tres clases sociales —alta, media y baja—, como si cada una no estuviera dividida en cientos de microclases. Mi papá estaba en la mitad de esa compleja telaraña social, y ahí escribió este libro ficcionado de antropología del poder sobre sí mismo, sus amigos, su familia y su ciudad.

Sin remedio es un libro sobre un escritor, pero ese escritor no es mi papá. Y leer los poemas maravillosamente malos de Ignacio es como ver una película en la que un actor que uno conoce y respeta representa a un actor portentosamente malo. Se ve el talento y la habilidad en la representación de la ineptitud.

Las cosas son iguales a las cosas [dice la obra maestra de Ignacio Escobar]

Aquello que no puede ser dicho, hay que callarlo.

El ojo ve, y olvida.

Pero la voz lo grita:

Ignacio era y no era mi papá, y al mismo tiempo Ignacio era muchas otras personas.

Una muy importante, aunque mi papá no hablaba tanto de él, fue Álvaro Escobar. Un colombiano que vivía en Madrid cuando mi papá tenía veinte años y vivía en Francia, y al que veía a menudo cuando viajaba a visitar a una novia española.

Álvaro tenía más de treinta años y había dejado una carrera lucrativa en la oficina de abogados de su padre en Bogotá para irse a estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando —pagado por su padre y acompañado de su esposa e hijos, claro—.

Como Ignacio Escobar, Álvaro era un niño rico bogotano que decidió volverse un artista bohemio que le metía más empeño a la parte de ser bohemio que a la de ser artista. Pero a diferencia de Ignacio que era parco y lánguido, Álvaro era encantador y fiestero; hasta que tuvo que volver a Bogotá con la cola entre las patas después de frustrada su aventura europea y murió poco después en medio de una depresión.

Ignacio también tenía elementos de Manolete, el hijo de una tía de mi papá a la que llamaban «la tía Ana Pavlova» porque siempre quiso ser bailarina. Como Ignacio, Manolete fue obligado a dormir toda su infancia en un cuarto con dos camas gemelas, una para él y la otra para un hermanito «arrebatado al cielo en la flor de la infancia», en el que cada noche alistaban dos piyamas sobre las sábanas y dos vasos de agua en la mesita.

—Mamá: ¿por qué me hiciste dormir toda la vida junto a la cama tendida de Focioncito muerto? [le pregunta Ignacio a su mamá Leonor]

—Era tu hermano, mijo.

—Sí. Pero estaba muerto.

—Cosas de vieja chiflada.

Y cuando lo matan —de manera innecesaria, absurda y sin sentido— Ignacio Escobar fue Juanito Escobar, otro amigo de mi papá.

A Juanito lo mató un celador por parquear el carro donde no debía. Esa era la Bogotá de comienzos de los ochenta, la de la ley del fierro y la falta de sentido absoluta.

Juanito quería parquear el carro en el lugar donde lo quería parquear por el derecho divino de siempre haber podido hacer lo que quería, como todos los hombres de su clase y generación, mientras que el celador quería dar una orden y ser escuchado y obedecido por el derecho divino del fierro en su pretina. Y así fue.

La esposa de Juanito, la actriz Celmira Luzardo, estaba en el carro con él.

En ese momento mi papá ya estaba en la recta final de la escritura de Sin Remedio, debía llevar unos siete u ocho años escribiéndolo, pero todavía no tenía un final para el libro. La muerte de Ignacio fue la muerte de Juanito.

—¿Alto ahí o disparo!

[Ignacio] siguió corriendo, oyó una detonación seca, como una tos, como si hubieran vuelto a echar voladores en la plaza, y luego otras dos más, como dos toses. Cayó rodando en el cascajo, alzando polvo en la caída, sorprendido, sin entender por qué se había caído.

***

Vuelvo a coger mi copia de Sin remedio y empiezo a releerlo a saltos. Suena como mi papá. Me hace falta. Se me hace un nudo en la boca del estómago.

* Isabel Caballero Samper es antropóloga, radicalmente feminista y periodista a pesar de las decepciones. Vive con su compañero y un perro pastor orejoncito en un apartamento chapineruno lleno de cámaras antiguas y matas tropicales.