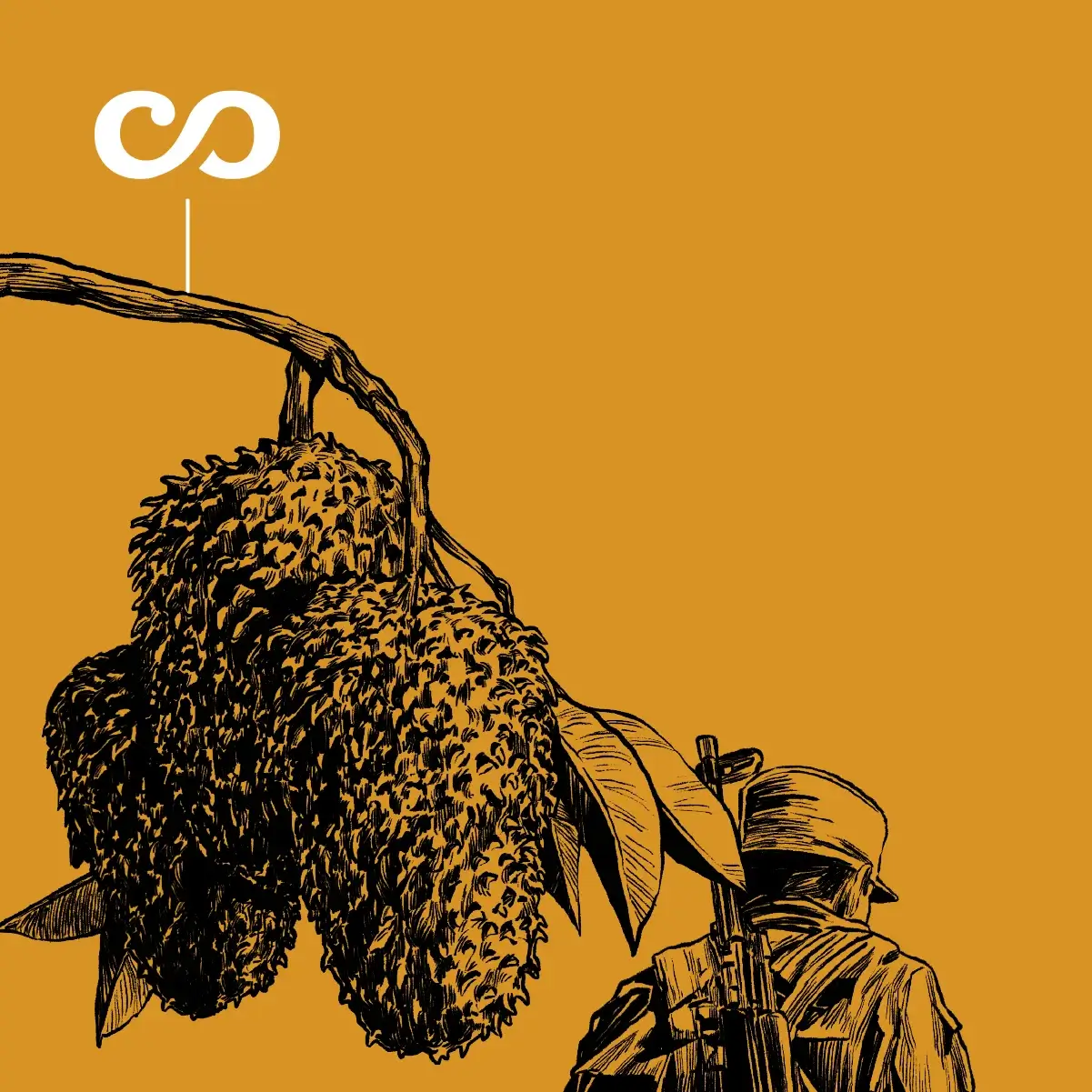

La flor de la guanábana es hermafrodita y apenas huele. Tampoco es bella, del modo en que lo son otras flores, fragantes y coloridas. Hermafrodito tenía vagina y pene y era hijo de Hermes, el dios mensajero, y de Afrodita, la diosa del amor. El brote de la guanábana, pequeño y deslucido, encierra un relato apasionado y antiguo. El fruto de su madurez es sorprendente y deleitoso, y a veces gigante, de veintiséis libras, el peso de un niño de año y medio de vida. Pero semejante prodigio no ocurre en un gran árbol sino apenas en un arbusto con un tronco esquelético, ramificado desde la base. No es el esplendor, la sublimidad, el atributo que define a la guanábana, cuyo nombre científico parece el de un espécimen fantástico: Annona muricata.

Mis hijas creían que su dulzor era culpa de los besos que les lanzábamos mientras maduraban rodeadas de juguetes, dibujos infantiles y músicas festivas. Solíamos buscar las más grandes y las más verdes para acogerlas como visitantes ilustres y devorarlas días después, igual que hacían las brujas comedoras de niños en los cuentos. Entonces las engullíamos en un frenesí de sorbidos, lambetazos y chasquidos. Solo quedaban los cascajos de piel y el puñado de las semillas, que eran como los dientes de esos cuerpos apetitosos, rebosantes y dulcísimos. Comer guanábanas era una celebración después de que ellas sobrevivieron a un ataque de sicarios contra un vecino que resultó ser jefe de La Terraza, una de las bandas más temibles de Medellín.

Sucedió en Envigado, en 2001, a eso de la una de la tarde. Ellas acababan de entrar a la casa cuando comenzó el asalto. Los muros recibieron ráfagas de fusil, pero los vidrios de las ventanas quedaron intactos. Yo llegué unos minutos después, con el corazón en la garganta. Corrí desde la esquina y me abrí paso por entre el tropel de policías y dos cadáveres sobre la acera. Encontré a mis hijas debajo de una cama, aferradas a la mujer que las cuidaba. Nada más exuberante que nuestras violencias, sembradas de odio y fertilizadas con el dinero del narcotráfico. En pocos lugares del mundo se suceden tantas amarguras, y de manera tan cotidiana. Es una contradicción azarosa, porque Colombia es un territorio azucarado, en el sentido más literal.

El listado de sus frutas alcanzaría para comer una diaria durante quinientos días. Algunos de sus nombres suenan como conjuros, palabras de un lenguaje extinto: carambolo, anona, badea, caimito, copoazú, macambo, arazá, asaí, ananá, caimarona, marañón, níspero, tamarindo, gulupa… Las hay venidas de muy lejos, en los barcos de los conquistadores europeos, mango, banano, pera, manzana, uva. La guanábana, en cambio, se sabe con certeza, germinó aquí mismo, en el norte de Suramérica, en algún lugar del Caribe. Su nombre proviene del taíno, otra lengua extinta, la más común en las Antillas a la llegada de Colón. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, botánico, etnógrafo y cronista de Indias, la menciona en sus escritos, publicados en 1535.

«Guanábano es un árbol de gentil parescer, hermoso, grande e alto árbol, e su fructa hermosa e grande, como melones en la grandeza, porque son tamañas las guanabanas, y verdes. […] Es fructa fría e para cuando hace calor; e aunque se coma un hombre una guanábana entera, no le hará daño», se lee en ese español arcaico, de palabras anudadas como entre cortezas y espinas, difícil de masticar. El cronista agrega entusiasta, unas líneas después: «Esta comida o manjar se deshace luego en la boca, como agua, con un dulzor bueno. Y entre aquella carnosidad, hay asaz pepitas grandes corno las de las calabazas, pero más grosezuelas, de color leonadas escuras». La guanábana partió a España junto a los cofres de oro, esmeraldas y plata.

Un hombre las siembra allí, cinco siglos después, en la isla de Gran Canaria, frente a la costa sur de Marruecos. Se llama José Alberto y embaraza las flores con brochitas de pintar. Alguien le habrá enseñado. Aunque las flores son hermafroditas, los órganos sexuales en su interior no siempre maduran a la par. En estado natural, solo el 10 por ciento de los brotes llegan a producir un fruto. Por eso los cultivadores exacerban la fecundidad poniendo el polen, que es el esperma de las plantas, sobre la cavidad femenina de los capullos. A pesar de todo su esmero y sus años de práctica, las guanábanas de José Alberto se ven desnutridas, como tristes de nacer tan lejos de sus raíces, entre cerros polvorientos, sin el aleteo de los colibríes. Algo más les faltará.

En algunos territorios de Colombia por donde pasó la guerra sembrando cadáveres, ahora crecen árboles de guanábana. En el Magdalena medio los labrantíos suman decenas de hectáreas. Pocos lugares atestiguaron el conflicto armado como aquellas planicies al oriente del departamento de Antioquia. Allí, los grupos paramilitares erigieron su bastión armado con la complacencia de las autoridades y el resguardo de un sector de las Fuerzas Militares. El 10 de septiembre de 2003, por ejemplo, en el municipio de Maceo, muy cerca de los terrenos donde ahora reverdecen los cultivos, el bloque Metro, al mando de alias Doble Cero, asesinó a ocho campesinos, a los que descuartizó y sepultó en fosas comunes. Las guanábanas crecen allí agigantadas.

Dos de las razones, además de la fecundidad de los suelos, son la altitud de la región, de entre seiscientos y mil metros sobre el nivel del mar, y la temperatura, de entre veinticinco y veintinueve grados Celsius. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese paraíso frutal se identificaron novecientas veintiocho víctimas de ciento dos masacres, cometidas entre 1982 y 1996. Al menos ochenta y una de esas matanzas fueron cometidas por paramilitares y trece por guerrilleros. En la finca El Recuerdo, en la vereda San Luis, en Maceo, un campesino esconde dentro de una bolsa una guanábana recién germinada, para evitar que los insectos pongan sus huevos en ella y la pudran. De esa época prefiero no hablar, dice empapado en sudor.

Colombia produce unas cuarenta mil toneladas de guanábanas al año, la mayoría de ellas en pequeños sembradíos, de no más de dos hectáreas, desperdigados sobre todo en Tolima, Valle, Santander, Cundinamarca, Huila y Antioquia, en territorios sembrados de sangre por los grupos armados. Son buenos tiempos, reconoce Félix Amador, campesino cultivador de guanábanas. El precio promedio de producción es de ochocientos pesos por kilogramo, en las mejores épocas, y de mil doscientos pesos, en las peores. Los compradores pagan entre mil quinientos pesos y tres mil quinientos pesos por kilogramo. A veces se gana más, a veces se gana menos, dice Félix Amador, tras podar un árbol y cicatrizar los cortes con una mezcla de vinilo blanco e insecticida.

El campesino cree que las guanábanas son como las personas, que dan lo que reciben. Si reciben amor y cuidado, dice, dan amor y cuidado. Quizás den todavía más, en esta extensión del mundo, perdón, sencillez, misericordia, todos frutos dulcificados, contrarios a la amargura. Está decidido. Mañana que celebro mi cumpleaños, en vez de ponqué, volveré a compartir una guanábana con mis hijas. Quienes quieran apoyar el empeño de los que perduran en la bondad después de la barahúnda de la guerra, pueden hacer lo mismo. Hartarse de dulzor.

También te podría interesar: El campesino que encaró a los grupos armados (y vivió para contarlo)