Podrían ser dragones emergiendo de una armadura, víboras buscando refugio bajo un caparazón de roca o un montón de hojas muertas en el fondo de un río. «Ah, la fea», dijo una señora al verla en un estanque a las afueras de Leticia, en la Amazonía colombiana. «Matamata guitarra», dice Elizabeth Pérez, una mujer indígena de cincuenta y dos años que monitorea el consumo de esta especie de tortuga en la plaza de mercado de Paujil, en Puerto Inírida. Se la pasa en el fondo de los ríos vigilando, cuenta. Cuida al señor de las aguas y canta.

Sabemos poco acerca de las tortugas matamata (Chelus fimbriata). Se encuentran en nueve países, en un área que cubre casi el 40 % de Sudamérica, pero desconocemos cuántas hay —no existe ningún estimado—. Tampoco sabemos cuáles son sus principales depredadores, ni siquiera cuál es el origen de su nombre. Algunos dicen que viene del tupí-guaraní mata matá, ‘mata mucho’, y que se refiere a las capacidades depredadoras de la tortuga, pues se alimenta exclusivamente de peces y crustáceos vivos. Otros hablan de una posible adaptación de raparapa, el nombre en sranan tongo, la lengua de las Guayanas, mencionado por primera vez a mediados del siglo XVIII por el naturalista francés Pierre Barrère, pero el vocablo no parece tener un significado claro.

Pertenece a la familia Chelidae y tiene sus raíces en Gondwana, el supercontinente que agrupaba Sudamérica, Australia, Arabia, África, la Antártida e India. Son los únicos sobrevivientes del género Chelus, en griego ‘tortuga’ o ‘lira’, por el material principal con el que se fabricaba la caja del instrumento. Sus ancestros lejanos tienen la edad de los primeros dinosaurios y son anteriores a los cocodrilos, los mamíferos y las flores. Sus parientes más cercanos presenciaron la elevación final de la cordillera de los Andes, la delineación del río Amazonas y la extinción de los tigres dientes de sable, los perezosos gigantes y el resto de la megafauna.

No han cambiado mucho desde esos tiempos, de acuerdo con los registros fósiles. Tienen una sonrisa perpetua bajo el pico, una nariz con forma de esnórquel para respirar en aguas bajas y protuberancias en la parte inferior del rostro que recuerdan barbas marinas o bigotes de mal gusto. Su cara es aplanada y triangular, semejante a la de una serpiente de cascabel atropellada. Las más grandes tienen caparazones de poco más de medio metro de largo, aunque en la Amazonía se cuentan historias de ejemplares enormes en las que personas incautas se han parado al confundirlas con piedras. Su cuello tiene casi el mismo largo de su caparazón, por lo que, contrario a otras tortugas, les es imposible ocultar su cabeza. Lo protegen doblándolo horizontalmente bajo su coraza y lo extienden, de golpe, cuando cazan. Día y noche succionan con potencia a los peces y animales que se les acercan gracias a un poderoso aparato hioideo —el conjunto de huesos que encaja el cuello y la mandíbula— y a un esófago distensible. Esa succión es el único sonido que hacen, o al menos el único que hemos podido detectar (otras tortugas hacen todo tipo de ruidos: el ladrido de los velocirraptores en Jurassic Park es, en realidad, el sonido de tortugas de tierra teniendo sexo).

Prefieren los caños pandos y de poco movimiento, pero también habitan ríos turbios y canales de aguas negras. Ignoramos cuánto viven, pero, como las demás tortugas, son longevas y tal vez superen los setenta o los cien años.

«Las tortugas en realidad no mueren de vejez», le dijo al New York Times Christopher Raxworthy, curador asociado de herpetología del Museo Americano de Historia Natural; si no fuera porque alguien se las come o por los virus y las bacterias, quizás podrían vivir indefinidamente.

Tampoco es muy claro quiénes se las comen. Se ha observado a nutrias gigantes atacándolas y a lagartos overos asaltando sus nidos, pero no podemos señalarlas como dieta esencial de una especie particular. Hay personas que creen que tal vez puedan servir de comida a jaguares y cocodrilos.

Algunas comunidades en la Amazonía y la Orinoquía se las comen desde hace siglos, aunque se trata de un consumo sostenible, de acuerdo con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi). La mayoría de las personas las dejan en paz. Cuesta verlas a menos que las aguas hayan bajado, su quietud y apariencia vegetal las hacen casi invisibles. Si alguien llega a encontrarlas y se sienten amenazadas, «levantan la cola y se tiran unos pedos inmundos», según refirieron los biólogos Carlos Lasso y Mónica Morales, quienes las han estudiado. Son zorrillos reptilianos sin el pelaje y el rostro redentor de los mamíferos.

A pesar de lo anterior, cada vez son más escasas, o al menos eso es lo que se cree, pues no hay datos sobre el tamaño de sus poblaciones a nivel global ni por país. En parte, esto obedece a la destrucción de su hábitat, a la crisis climática (en las tortugas marinas, la temperatura a la que se incuba el huevo determina el sexo de los neonatos; en especies de río, parece afectar el comportamiento) y a los demás sospechosos de siempre —cambios en el uso del suelo, contaminación e introducción de especies invasoras—. Pero en el caso de las matamatas hay un factor adicional: coleccionistas en Estados Unidos, Europa y Asia pagan cientos de dólares por cada ejemplar. Se pueden adquirir de apenas unas semanas de nacidas, de un par de años o ya adultas.

Solo Perú las vende legalmente. Hasta 2015, se exportaban un par de miles de matamatas al año, pues se necesitaba un permiso del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para poder criarlas y sacarlas del país. Ese año, sin embargo, se aprobó una ley que eliminó el requisito. Desde entonces, zoocriaderos peruanos, reforzados por traficantes colombianos, han enviado más de sesenta mil matamatas a ocupar los acuarios y proyectos de vanidad de aficionados de todo el planeta. En poco tiempo, pasó a ser la segunda tortuga más exportada del Perú, solo detrás de las tortugas taricayas (Podocnemis unifilis).

El problema es viejo: «Las tortugas son los animales más explotados y abusados del mundo», como escriben los autores del libro Turtles of the World. En 2011, las autoridades de Hong Kong detuvieron un cargamento con once mil tortugas de once especies diferentes, reporta la escritora Sy Montgomery en su libro Of Time and Turles. Cuatro años después, en Filipinas, se incautaron tres mil ochocientos individuos de Siebenrockiella leytensis, una especie de tortuga de agua dulce endémica de ese país y que está en peligro crítico de extinción.

Es un negocio irresistible para los traficantes: en el mercado negro, una tortuga de caja de Yunnan (Cuora yunnanensis) puede costar doscientos mil dólares y una tortuga caja rayada (Cuora trifasciata), veinticinco mil, para poner solo dos ejemplos. Las matamatas son más económicas —su precio oscila entre los doscientos cincuenta y los mil dólares—, pero el volumen y la pobreza de nuestros países al parecer hace que valgan el esfuerzo.

Sabemos poco sobre estas tortugas, pero, con la información disponible, está claro que hay tres principales escenarios a los que se enfrentan. Son tres historias de vida quedas, turbulentas o injustas, según como se las mire. En conjunto, cambiaron al mundo, pues llevaron al descubrimiento de redes de tráfico transnacionales, a la identificación de una nueva especie y a la creación de protocolos genéticos, alianzas policiales y un convenio planetario para detener su exterminio.

I

Empieza con un huevo. O, más bien, empieza con tres huevos en igual número de nidos. Por ahora, nos centraremos en uno de ellos. Una hembra solitaria lo enterró en 2014 en una playa arenosa de la Orinoquía colombiana junto al menos media docena más, hacia septiembre u octubre, el momento en que termina la temporada de lluvias y las aguas comienzan a bajar (los indígenas sikuani señalan octubre como el mes de la matamata, a la que llaman atzapani). En ese primer nido, los huevos esféricos, de treinta y cinco milímetros de diámetro, casi bolas de pimpón, se incubaron por casi doscientos días lejos de las garras de lagartos, perros y otros depredadores, hasta que un día una persona empezó a cavar a su alrededor.

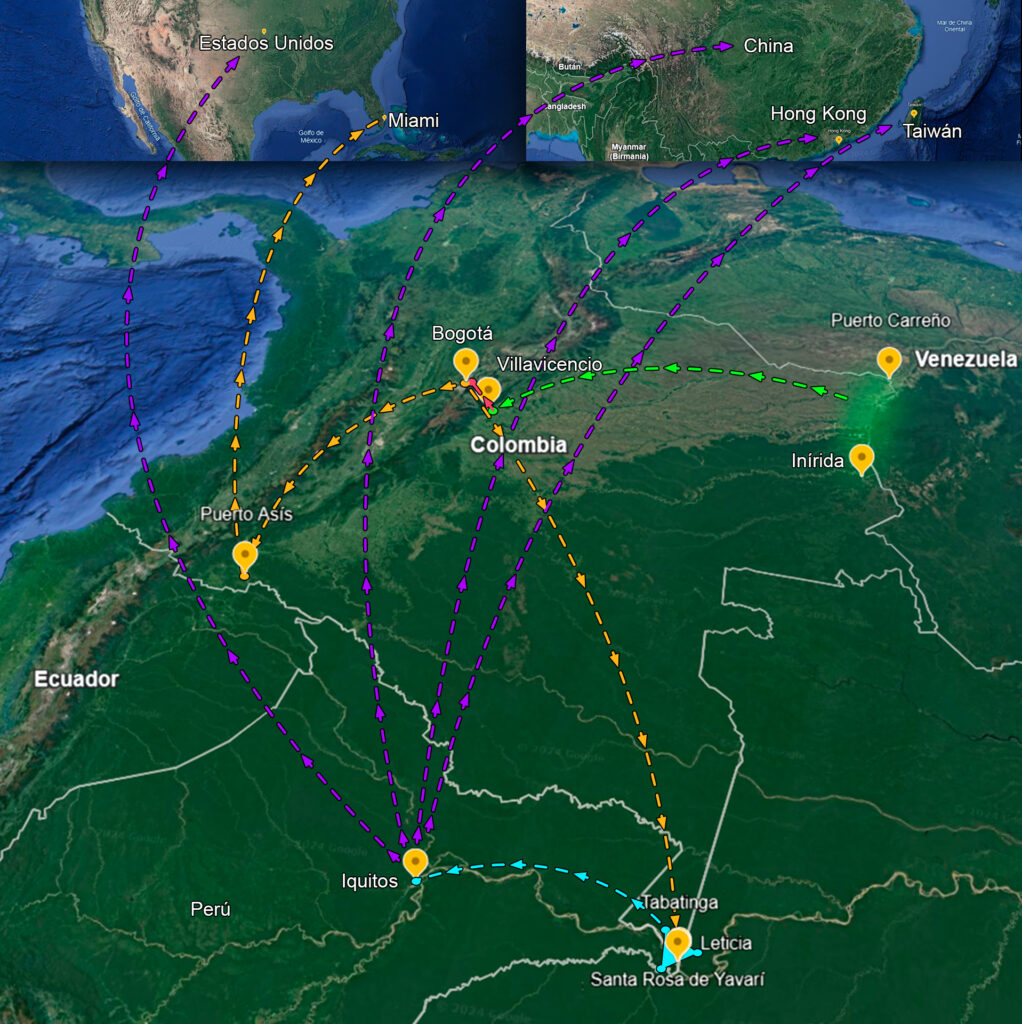

El saqueador se llevó los huevos del primer nido, incluido uno en particular, que es el que nos concierne. No se sabe quién ni cómo transportaron ese y los demás huevos hasta Bogotá, o si, más bien, los terminaron de incubar en Puerto Inírida o Villavicencio. Tal vez, esperaron a que eclosionaran y de inmediato embarcaron a los neonatos en un avión. Como sea, el ambiente debía ser completamente ajeno a la matamata del primer nido de la que trata esta primera historia.

Esta especie es ultrarresistente, me dijo Daniel Alonso Pardo, un veterinario que, como director de la Fundación Ikozoa Bioparque Amazónico, veló por miles de neonatos incautados en el aeropuerto de Leticia entre 2019 y 2020. Las pocas muertes que registró eran por cambios bruscos en la temperatura. Les daba hipotermia y amanecían sin vida.

Cuando transportaron a la matamata del primer nido, su caparazón medía apenas unos dos o tres centímetros de largo. Era una versión miniatura de sus padres. La principal diferencia era su color: no tenía los tonos pardos, ocres y marrones oscuros de las adultas, sino un matiz entre rojo, naranja y rosa similar al de la carne de res cruda, la coraza de ciertos cangrejos o una especie de salmón. Con apenas unos días de nacida, ya tenía cinco pequeñas garras bien formadas en las patas delanteras y cuatro en las traseras. La cicatriz del cordón umbilical que la unió con la pared del huevo podía reconocerse en el medio del plastrón, la parte de abajo de la estructura del caparazón (la cicatriz desaparece a las pocas semanas). Y era aún más atractiva que los adultos de su especie, o, cuando menos, aún más irreal. «Son feamente lindas», me dijo Mónica Morales, una bióloga experta en tortugas que estudió la historia natural de las matamatas.

Para evitar que muriera en el traslado, puede que hayan intentado elevar su temperatura arropándola con papel periódico, aserrín o algún otro material barato. En las ocasiones en las que las autoridades logran decomisarlas, las han encontrado en cajas de cartón de manzanas chilenas bajo cargamentos de alevinos para proyectos piscícolas o en envíos de peces ornamentales.

La tortuga matamata que salió de ese nido en la Orinoquía colombiana tal vez murió en el trayecto debido a los cambios de temperatura, pero, en aras de nuestra historia, vamos a suponer que hizo honor a su especie y de alguna forma sobrevivió a la travesía. Posiblemente, llegó a Leticia en un DC-3 de carga, camuflada en una encomienda o en un cargamento de peces. Alguien la recogió puntual junto a sus hermanas y hermanos —es difícil distinguir los sexos a simple vista, pero los machos suelen ser un poco más pequeños, tienen colas algo más largas y plastrones más cóncavos—, y cruzó sin dificultades la frontera.

Esa es la parte más fácil del viaje para los traficantes. Leticia, la capital del departamento del Amazonas, se ubica en el límite con Brasil y Perú. A mediados de junio, visité la ciudad y, en menos de veinte minutos, pasé caminando de Colombia a Tabatinga, en Brasil, y luego atravesé el río en bote desde Colombia hasta Perú. No hay controles fronterizos y el viaje a Santa Rosa, el pueblo peruano al otro lado del río Amazonas, cuesta un poco más de un dólar. El barquero que me llevó, un indígena del Putumayo llamado Antonio, tuvo en su casa una matamata de mascota y se ofreció a conseguirme una, en caso de que estuviera interesado.

Al salir de Leticia, la tortuga probablemente bajó por el río hasta Iquitos, en el departamento peruano de Loreto. Las lanchas salen tres veces a la semana, cuestan alrededor de cuarenta dólares y tardan unas dieciocho horas en llegar a su destino, un viaje relativamente corto. Los principales exportadores de fauna en Perú se encuentran en ese departamento. Allí, la matamata del primer nido se mezcló con las que se crían en el zoocriadero al que la vendieron. Era diferente a las demás, pero eso no debió importarle. Las matamatas rara vez interactúan. En cautiverio, machos y hembras se reconocen y hacen movimientos sincronizados en el agua cuando se van a aparear —su madurez sexual ocurre hacia los cinco o siete años—, pero más allá de eso parecen ignorarse, sobre todo a temprana edad. Así que la tortuga estuvo quieta en su estanque durante un buen tiempo. La alimentaron y la cuidaron, ni idea si bien o mal, hasta que llegó un pedido de Hong Kong, China —presuntamente un intermediario, según indican los expertos—, Taiwán o Estados Unidos, los principales clientes de las empresas peruanas. La empacaron nuevamente en un avión, esta vez con más cuidado, y voló hacia un acuario.

Su precio incrementó exponencialmente. Según el mayor Christian Hair Mesa, jefe de la Unidad Investigativa de Delitos contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Policía Nacional de Colombia, a la persona que excavó los huevos en la Orinoquía le pagaron entre 5.000 y 10.000 pesos (entre 1.25 y 2.5 dólares) por tortuga; a los traficantes en Leticia les cobraron entre 20.000 y 30.000 pesos (5 o 7.5 dólares), y a los compradores en Tabatinga o Santa Rosa, entre 30 y 40 dólares. El precio para los clientes finales —los coleccionistas y dueños de acuarios caseros— es entre 6 y 25 veces esas últimas cifras.

Es muy sencillo comprarlas. Hay varios distribuidores en Estados Unidos. Hace poco les escribí a cinco de ellos para preguntarles por sus ejemplares. Ofrecen enviarlas en menos de una semana con todos los cuidados posibles a cualquier parte del país y se pueden adquirir acuarios especiales para mantenerlas. Se debe cambiar el agua a menudo para evitar enfermedades, mantener el pH entre 5 y 6, y la temperatura alrededor de los 30 °C, dicen sus dueños en foros especializados. Pueden tener irritaciones en la piel o sufrir de infecciones respiratorias cuando hay muchas sustancias orgánicas disueltas en su nuevo hogar. Una de las tiendas me escribió que tenían disponibles matamatas del Orinoco.

Si dio con un buen dueño, la matamata del primer nido debe seguir viva. No debe hacer mucho, pues no interactúan demasiado con los humanos. Algunas tortugas de tierra parecen ser capaces de reconocer a las personas y vienen cuando se las llama. Las matamatas, cuando mucho, aprenden a asociar a las personas con el alimento, de acuerdo con el Mata Mata Turtles Pet Owner’s Guide, un manual de 2017 para dueños y posibles compradores. (Una de las secciones incluye algunas de las creencias acerca del animal: «Las matamatas son reptiles, así que no sufren ni sienten dolor»).

Su vida pasa en ese acuario, en el mejor caso de al menos trescientos galones y con un espacio amplio para que camine, según los comentarios en los foros. Hoy tendría nueve años, un tiempo corto para una tortuga. Algunos de los dueños crían peces —tilapias, guppys, carpas, espadas o goldfish— para poder darles comida viva. Otros intentan acostumbrarlas al concentrado de tortugas que venden en tiendas de mascotas, algo poco recomendado, y algunas quizás sobrevivan. La mayor parte del tiempo permanecen quietas hasta que les dan comida. Adornan los tanques: hojas muertas sin ningún árbol a su alrededor.

II

La matamata del segundo nido es un cadáver. Eclosionó de su huevo y murió en 2015, camino a Leticia, no se sabe exactamente por qué. Como la del primer nido, tenía casi el tamaño de un clip, era color salmón y aún tenía el equivalente a un ombligo en medio del plastrón. Llegó a Bogotá en un veloz vuelo desde Villavicencio y luego salió en otro hacia Leticia. Pero la similitud en los caminos de ambas terminó allí. La tortuga fue incapaz de resistir las exigencias del viaje. Su muerte, sin embargo, produjo una revolución para su especie.

En Leticia, la Policía detuvo a la persona que la recogió. La transportaba en moto en una caja acolchada, en condiciones deplorables. El patrullero se la entregó junto a centenares de diminutas matamatas adicionales a Corpoamazonia, la institución gubernamental encargada de regular y proteger los recursos naturales del sur de Colombia. Las autoridades pensaban que hacían parte de la población local, pero les extrañaba el hecho de que hubiesen viajado desde Villavicencio.

Por casualidad, el 19 de junio de 2015 había terminado un congreso de ictiología en Leticia. Uno de los asistentes era Carlos Lasso, el biólogo que había trabajado con Mónica Morales en Vichada. A los catorce años, su familia abandonó España y se mudó a Venezuela. En Caracas, Lasso estudió biología en la Universidad Central. Luego hizo un doctorado en Sevilla, cuya tesis se enfocó en peces de los llanos de Apure, en el occidente venelozano. Allí administró una estación biológica y conoció a Manuel Sánchez Villagra, un estudiante que investigaba el género de tortugas Chelus. Como otros naturalistas e investigadores antes que ellos, Lasso y Sánchez Villagra sospechaban que existían dos especies de matamata, pues había diferencias morfológicas marcadas entre las del Orinoco y las de la Amazonía. El color del cuello, la forma de una placa del caparazón y la superficie abdominal variaban entre una y otra. Las discrepancias no eran lo suficiente marcadas para asegurar que se trataba de dos especies —piénsese, por ejemplo, en las diferencias morfológicas que existen en las diferentes razas de perros—, pero Lasso y Villagra estaban convencidos de que lo único que necesitaban eran más pruebas.

Lasso terminó su labor en Apure y, tras la crisis que carcomió definitivamente a Venezuela a finales de los 2000, se mudó a Colombia, donde comenzó a trabajar con el Instituto Humboldt. Con Mónica Morales capturó y analizó los movimientos y las dietas de las matamatas en 2013, en Vichada. A cinco de ellas les pusieron rastreadores y las siguieron durante más de un año (se movían muy poco). A varias más las capturaron y las hicieron vomitar para estudiar el contenido de sus estómagos (tenían sobre todo peces y camarones a medio digerir).

Para el momento del congreso, Lasso sentía un cariño especial por la especie. Su reencuentro con la tortuga, además, había reavivado su deseo de demostrar que las diferencias entre las del Orinoco y el Amazonas no eran meramente superficiales. Por ello, le había pedido hacía poco a un estudiante de la Universidad Nacional radicado en Leticia que le ayudara a conseguir muestras para hacer análisis genéticos de las matamatas de las dos cuencas.

Leticia es una ciudad pequeña —tiene unos cincuenta mil habitantes— y el estudiante no tardó en enterarse del decomiso en manos de Corpoamazonia. Era la madrugada del 20 de junio, un sábado, pero sabía que Lasso viajaba de regreso a Bogotá ese mismo día, así que no dudó en llamarlo. Luego de escuchar la noticia, Lasso contactó a Susana Caballero, una bióloga y profesora de la Universidad de los Andes con quien colaboraba en temas de genética. Por cosas del destino, también estaba en la ciudad para el congreso.

Se arreglaron a las carreras y corrieron a ver las tortugas. Llegaron a las siete de la mañana. Eran centenares de matamatas y la mayoría seguían vivas. Treinta habían muerto, incluida la pequeña del segundo nido. Lasso tomó muestras de tejidos de ese y los demás cadáveres y se los entregó a Caballero para que los analizara. Según la Policía, las tortugas venían de Villavicencio, pero a Lasso la historia no lo convencía. ¿Para qué traer centenares de tortugas desde el Orinoco si se podían conseguir ahí?

En su laboratorio, en la Universidad de los Andes, Caballero y Laura Amaya, una de sus estudiantes de posgrado, examinaron segmentos de ADN mitocondrial de las matamatas de ambas cuencas. Esta clase de material genético circular contiene muchos menos pares de bases de nucleótidos que el ADN del núcleo, lo que no lo hace tan informativo —es la diferencia entre un par de páginas y un libro entero—, pero tiene la ventaja de que es más económico y sencillo de analizar. A pesar de su tamaño reducido, Caballero y Amaya descubrieron que había diferencias marcadas entre las dos clases de tortugas, lo que sugería que efectivamente se trataba de dos especies. Para comprobarlo, tendrían que revisar el genoma completo y buscar muestras de todo el continente, pero por lo menos tenían un buen punto de partida. Entre tanto, contrastaron el material genético de la matamata del segundo nido con el de otras provenientes de la cuenca del Amazonas. La tortuga era del Orinoco, le dijo Caballero a Lasso.

El hallazgo confirmó las sospechas del biólogo. «Se me prendió el bombillo», me dijo. Los traficantes estaban «lavando» tortugas. Los primeros eslabones de la cadena del tráfico en la Orinoquía saqueaban los nidos en el momento preciso —«Esos son más científicos que nosotros», dice Lasso— y esperaban a que eclosionaran o los terminaban de incubar en lugares especiales para luego enviar las tortugas recién nacidas a Bogotá, Leticia y, finalmente, los zoocriaderos en Perú. Era una manera de incrementar su inventario para suplir la creciente demanda o, como cree la Fiscalía colombiana, una forma de ofrecer mayor variedad a su clientela. (Algunos foros de aficionados a tortugas en internet parecen apoyar esta idea: al menos desde 2004, hay conversaciones en las que se discute sobre la posibilidad de adquirir la «forma del Orinoco» de la matamata).

El descubrimiento de Caballero y Amaya traía una complicación adicional. A pesar de la ausencia de datos, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) había clasificado a la matamata como una especie de «preocupación menor» —en otras palabras, como una especie abundante y sin mayor peligro para su supervivencia—, en gran medida por la amplia distribución de sus poblaciones. Pero, si en realidad no era una, sino dos especies, entonces era necesario reconsiderar esa conclusión. Es decir, puede que la población de la matamata del Amazonas estuviese bien, pero que no ocurriese lo mismo con la del Orinoco, o viceversa. Se necesitaban nuevas investigaciones para entender el estado de conservación de la tortuga, sobre todo ahora que se sabía que las estaban traficando.

Mientras se avanzaba en esos estudios, el «lavado» de las tortugas creció de manera acelerada. En Colombia, entre 2015 y 2022, se incautaron más de 7.500 matamatas, de acuerdo con datos reunidos por la oenegé Wildlife Conservation Society (WCS). Eso suele significar que miles más llegaron a su destino sin que las autoridades las descubrieran. Las exportaciones en Perú parecen apoyar esa conclusión: pasaron de 2.514, en 2015, a 18.355, en 2018, según el mismo informe de WCS, y sumaron más de 70.200 individuos entre 2014 y 2023, de acuerdo con una reciente investigación del medio OjoPúblico sobre el comercio de tortugas en Perú.

La cuestión de las cifras es compleja. Mónica Morales mencionó que la incautación donde se encontró a la tortuga del nido dos en 2015 no aparecía en los registros oficiales. Solicité a Corpoamazonia los datos sobre todos los decomisos y procesos sancionatorios contra las personas involucradas en tráfico de matamata a través de un derecho de petición y, efectivamente, el decomiso mencionado por Morales no aparece. Las cifras de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional indican que solo dos tortugas matamata fueron incautadas entre 2023 y junio de 2024. Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado datos ni cifras.

El tráfico en Colombia proliferó ya que los crímenes ambientales no se toman en serio, aunque esa visión ha venido cambiando, según indican varios miembros de diferentes fuerzas policiales. La Unidad Investigativa de Delitos Ambientales de la Policía, por ejemplo, pasó de tener cinco investigadores en 2019 a casi cien en 2024. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, por su lado, inauguró el primer laboratorio forense no humano de Latinoamérica para lidiar con casos como el de las matamatas. Cada año, el laboratorio participa en más de veinte procesos de identificación, en casos que involucran tráfico de aletas de tiburón, venta de garras de águila harpía y exportaciones ilegales de partes de otros animales que se venden a personas crédulas o ignorantes como falsos afrodisíacos o curas para enfermedades.

En 2020, Caballero, Lasso, Morales, Amaya y otros investigadores de Colombia, Brasil, Inglaterra y Alemania lograron demostrar que hay dos especies de matamatas: Chelus fimbriata, que habita en las cuencas del Amazonas, el Esequibo y el río Mahury, en la Guayana Francesa, y Chelus orinocensis, que vive en las cuencas del río Orinoco y el río Negro. El descubrimiento y los trabajos previos con ADN mitocondrial, impulsados en parte por el Instituto Humboldt y la Fundación Omacha, permitieron que varias de las tortugas incautadas por las autoridades desde 2015 fueran devueltas a la Orinoquía, en lugar de ser liberadas en el Amazonas, lo que habría supuesto la introducción de una especie ajena a ese ecosistema. Miles de ellas fueron alimentadas una por una con pinzas por trabajadores pacientes de la Fundación Ikozoa Bioparque Amazonas, quienes las cuidaron —y sufrieron sus mordiscos— hasta que un avión de la Fuerza Aérea las transportó de regreso a su hábitat natural, en 2020 y 2021. Otras aún permanecen en las instalaciones de la Fundación.

Durante la pandemia, Susana Caballero y Diego Cardeñosa, otro estudiante de posgrado de la Universidad de los Andes que es hoy una de las mayores autoridades mundiales en tiburones e identificación genética para temas de tráfico, desarrollaron un protocolo de bajo costo para discernir de forma veloz a cuál especie de matamata corresponde una muestra. El laboratorio de la Dijín cuenta hoy con los marcadores genéticos para hacer lo mismo y ya ha respondido a las solicitudes de organismos como Corpoamazonia y las autoridades ambientales equivalentes de otros departamentos (todas las matamatas que han evaluado pertenecen a la especie Chelus orinocensis). Los controles se han incrementado en aeropuertos como el de Leticia, y WCS y otras organizaciones han liderado entrenamientos para, por ejemplo, mejorar el uso de los escáneres del equipaje para hallar partes de fauna.

A finales de 2022, el aumento en el tráfico y el reconocimiento de la nueva especie, en parte gracias al cadáver de la tortuga del segundo nido, llevaron a que Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú solicitaran la inclusión de Chelus fimbriata y Chelus orinocensis en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Las especies cobijadas por esta clasificación no necesariamente están amenazadas, pero se considera que, a menos que se regule su comercio, su supervivencia puede estar en peligro. La petición se aprobó en enero de 2023. Esto implica que, en teoría, los zoocriaderos en Perú —y cualquier país del mundo que quiera exportar la tortuga— ahora deben cumplir con normas estrictas si quieren seguir con el negocio, que mueve decenas de millones de dólares, de acuerdo con la investigación de OjoPúblico.

Según la Dirección de Carabineros de la Policía de Colombia, entre 2023 y 2024, solo se han incautado dos matamatas. Lo anterior significa que, en el mejor de los casos, las diferentes iniciativas han surtido efecto o, en el peor, que los traficantes cada vez son mejores camuflando sus envíos. El optimismo disminuye según a quien se le pregunte.

III

Termina con un sonido. La matamata del tercer nido rompió el cascarón durante la primera mitad de 2015. Sintió la arena de la playa entre sus garras y probablemente buscó de inmediato el manto del río. Aprendió a succionar con fuerza por sí sola y a mantenerse estática, como una roca, a la espera de los peces y camarones que viven en las aguas de los ríos de la Orinoquía.

Con el tiempo, su color cambió del cangrejo rosa al pardo oscuro de la maleza putrefacta. Su caparazón, compuesto por el espaldar —la parte de arriba—, el plastrón y una estructura ósea llamada puente, creció varios centímetros por año, hasta alcanzar el tamaño del ancho de una caja de guitarra. Sus pequeños ojos, como cabezas de alfiler, son de un color entre café y amarillo, y tienen oscuras pupilas redondas. Bajo el agua, la matamata refinó oídos internos que detectan vibraciones y sonidos de baja frecuencia para estar atenta a depredadores que ignoramos. Con las barbillas bajo el mentón, percibió los olores de los peces que se aproximaban y se preparó para abrir su enorme boca de sonrisa perenne y aspirarlos de un golpe. Si es como las tortugas mordedoras o las caimán, tiene pocas papilas gustativas y le da igual comerse un camarón o una especie de pez particular. Pero puede que tenga alguna preferencia. Los científicos no tienen certeza sobre el tema.

Los peligros del tráfico persisten, a pesar de todo lo que se ha hecho para detenerlo. En cualquier momento, una persona podría llegar y sacarla de su lecho. La matamata elevaría la cola y se tiraría un pedo asqueroso, pero quien la saque debe estar acostumbrado.

Si se la llevan, aún faltan muchas acciones para protegerla. La unidad especializada en medioambiente de la Policía no tiene personal en las salidas marítimas y aéreas del país. Hoy, las requisas de los equipajes de carga o de los contenedores que salen de los puertos dependen de la Policía Antinarcóticos, que no tiene idea y no le interesa el tema de tráfico de fauna, según fuentes de la institución.

Cualquier papel falsificado de CITES o cualquier papel real que mencione una tortuga será suficiente la mayoría de las veces para que aprueben la salida de una o varias matamata. Y no es reprochable: no tienen el conocimiento ni el entrenamiento para diferenciar una hicotea de una matamata o de una tortuga de carey. Se requieren policías especializados en los puertos fluviales, terrestres y aéreos para poder evaluar los cargamentos de fauna (y de madera, otro tema medioambiental preocupante). También se necesitan más recursos para el laboratorio de la Dijín, por ejemplo, y mayor apoyo a las comunidades donde se encuentra la matamata (el tráfico usualmente nace de la necesidad, no de simple maldad). «Es como las drogas», dice Carlos Lasso. El mercado debe romperse de alguna manera.

Lo principal, sin embargo, es más trabajo de investigación acerca de la especie. Ignoramos cuestiones básicas sobre las vidas de las tortugas que podrían ayudarnos a protegerlas. De hecho, ni siquiera sabemos el nivel de amenaza que enfrenta la matamata. Todo lo anterior para decir que quizás el tráfico continúa o que, si se detuvo, puede reactivarse en cualquier momento a menos que se diseñen estrategias a largo plazo.

Hoy, si no le ha ocurrido alguna desgracia, la matamata del tercer nido tiene más de 9 años, así que ya alcanzó su madurez sexual. Si es una hembra, pone entre 8 y 28 huevos cada año. Si es un macho, buscará pareja. La vida pasa veloz, cada hora el equivalente a unos cuantos minutos en los que no sucede demasiado para nosotros. Todos los animales percibimos el tiempo diferente. Nuestra visión hace que este se sienta más lento o más rápido. Una manera de medirlo es a través de frecuencia crítica de fusión ocular (FCF), la velocidad máxima a la que podemos discernir si una fuente de luz es constante o si está compuesta por diferentes haces o flashes. Una mosca común tiene una FCF de 250; es decir, que es capaz de reconocer cuando una fuente de luz centella o titila 250 veces por segundo. En contraste, un humano percibe la luz como constante cuando titila más de 60 veces por segundo. Para la mosca, entonces, las acciones a su alrededor ocurren de manera mucho más lenta que para los humanos (de ahí lo difícil que puede ser golpearlas: las manos que creemos mover velozmente avanzan a paso de tortuga por el aire). Algo similar pasa con las palomas, que tienen una FCF de 77; los perros, 80, y los macacos, 95.

El FCF de una tortuga marina, la única clase de tortuga para la que se ha hecho el experimento, es 15. A menos que varíe sorpresivamente, el número para la matamata debe ser similar. Esto quiere decir que el tiempo para nuestra tortuga nacida en el tercer nido, en términos humanos, transcurre a toda velocidad. Nuestros días son horas y nuestros minutos segundos. Lo que nosotros percibiríamos en un año, ocuparía el espacio de algunos meses para la matamata.

Paradójicamente —o quizás no— lo anterior quiere decir que viven vidas en principio mucho más tranquilas que las nuestras. En los mismos años que nosotros, experimentan menos estímulos, pues perciben visualmente menos. Si nosotros somos incapaces de distinguir el batir individual de las alas de una libélula, una tortuga ni siquiera puede ver cómo el insecto atraviesa su campo visual.

Esa calma es acorde a su metabolismo. El máximo ritmo cardiaco de las tortugas marinas es de alrededor de cuarenta latidos por minuto, el de las Galápagos, entre seis y ocho, y algunas tortugas de Norteamérica pueden reducir sus latidos a uno por minuto durante sus periodos de hibernación. Nadie ha medido el de una matamata, pero es probable que también sea bajo. No parecen haber razones evolutivas para que sea de otra manera.

Así, en algún caño de la Orinoquía, nuestra tortuga del tercer nido aguarda bajo el agua entre la hojarasca, camuflada en raíces o enterrada en el lodo. Percibe un mundo distinto, rápido y a la vez lento. Cuando una presa se acerca, se activa: un dragón desafiando el tiempo.

Este reportaje hace parte del especial ´Tortugas raptadas: el oscuro negocio del tráfico ilegal en Sudamérica´, coordinado por la Asociación Consejo de Redacción (CdR). Este proyecto fue posible gracias al apoyo de Earth Journalism Network (EJN) de Internews.